認知症の家族支援 〜支援は患者さんご本人、ご家族、支援者の協働作業〜

こんにちは。在宅認知症センター長の坂戸美和子です。

今回は認知症患者さんのご家族を支援することについてお話をしたいと思います。

1. 家族は患者さん本人をひたすら支える人?

—いいえ、家族も患者さんに助けてもらうこともあります。

在宅で過ごしておられる患者さんのご家族は、患者さんを支える、一番大切な方々であることは間違いありません。しかし、ご家族は患者さんを一方的に支えるだけとはいえない面も実はあります。認知症の患者さんのBPSD(心理・行動的症状)は、認知症のタイプによる違いもありますが、その患者さんの過去の暮らしや出来事が、記憶の衰えとともに、まるで今起きていることのように思ってしまうことがあります。患者さんのそれまでの体験は、おそらく患者さん自身が一番よく知っておられるでしょう。けれど、それを言葉でうまく伝えることができない状態にあるのが認知症です。うまく伝えられないけれど、BPSD(心理行動的症状)の改善のヒントを患者さんご自身が、お話や行動のどこかで示してくださることがあります。

2. 支援者は、患者さん本人・家族を支える人?

—いいえ、支援者も患者さんとご家族に支えられています。

私たち自身も支援する側とされる一機関ですが、私たちはまた、支援をする一方の側にいるわけではありません。実は支援とは、支援を受ける側との共働関係がなければ決して成り立たないのです。ご家族より、ご家族が困っておられることを具体的にお聞きすること、ご家族自身が今どんな状態でいらっしゃるのかを教えていただくこと、患者さんご自身のこれまでのこと、ご家族との関係についてお話いただくこと、これらは全て、ご家族と一緒に取り組むことなしにはできないことです。こうしたことから得られたことが、BPSD(心理・行動的症状)の改善に確実に繋がっていきます。

3. 支援者と支援を受けられる側との関係は常に協働関係

患者さん・ご家族・支援者は、互いが協働関係にあります。お互いが教え合うと言っても良いかもしれません。認知症の患者さんが示す症状・感情・お話の内容は、全てが大切な情報です。ご家族が感じられるお気持ち、患者さんと接しながら湧いてくる感情、患者さんとのご関係、ご家族が持っておられる患者さんのこれまで、全てが大切な情報です。そして支援者は専門家ですが、情報をいただかなくては何もできません。「認知症の患者さんのケアはこうすればいい」という決まった方法はないからです。もちろん、原則はありますが、個々の患者さん・ご家族からの教えていただく沢山のものがあって、初めて認知症支援は成立するのです。

医療法人社団 双愛会

ファミリークリニック

在宅認知症センター

坂戸 美和子

🍙 栄養の日 🍙

ファミリークリニック 管理栄養士の青山です。

今回は、『栄養の日』についてご紹介させていただきます。

8月4日は栄養の日でした。みなさまご存知でしょうか?

栄養士・管理栄養士でないとあまり意識しない日かもしれませんが、身体を作るのは日々の食事と水分です。夏休み時期でお子様たちも家で過ごすこの時期、そして、大人の方もお家時間が増えている今、栄養や衛生管理というものを意識するきっかけにしていただけらたと思います。

栄養の日

(公社)日本栄養士会では、2016年に『栄養の日(8月4日)』、『栄養週間(8月1日〜7日)』を制定しました。

日付は、一般の方にも親しみを持ってもらえるよう、8(エイト)と4(よん)の語呂合わせで『えいよう』の日となっているそうです。(笑)

栄養の日、栄養週間2020

今年は『栄養をたのしむ -「栄養のチカラ」で、感染症に負けない!-』を統一テーマに、オンラインで開催しています。

栄養週間もう終わってる!と思った方も大丈夫です。今年はオンライン開催ということで、今からでも動画やレシピなどをみることができます。

私達、栄養士・管理栄養士は食品の取り扱いや衛生管理について学び、日々の業務でそれらを実践しています。もちろん栄養士でなくても、みなさんが日々の生活の中で注意できるポイントがあります。例えば、とても基本的なことですが、手にはいろいろな細菌やウイルスが付着しています。その細菌やウイルスを食品につけないこと、口の中に入れないことが感染予防には大切で、そのために手洗いやマスクの着用、食器や器具、食品の洗浄を行います。生活の中に取り入れられる衛生管理のポイントも動画で紹介されています。基本が大事!今一度、ご自身の生活の振り返りをしてみてください。

また、栄養の日の特設サイトでは、栄養士・管理栄養士が考えたレシピも紹介されています。野菜がたくさん使われていることはもちろん、栄養価の高いレシピがたくさんあります。お家時間が長い今だからこそ、お家で身体に良い料理を食べて、暑い夏を乗り切りましょう。

気になった方はぜひ、『栄養の日』で検索してみてください。

ファミリークリニック

管理栄養士

青山

訪問診療のつれづれ 〜医師からみた訪問診療と外来診療のちがい〜

こんにちは、在宅認知症センター長の坂戸 美和子です。

認知症の患者さんに、病院に来院していただいての診療(外来診療)と、こちらから出向いての診療(訪問診療)は、患者さんやご家族にとってはどのような違いがあるものでしょうか?おそらく大きな違いがあることと思います。そして、こちら診療に出向く側にとっても、実は大きく違います。診療は、医師と患者さんとが出会う場ですが、患者さんのお家に向かう時の気持ちと、外来で患者さんをお迎えする場合とではやはり異なることも多くあります。

1患者さんの自宅は患者さんのホームグラウンド

ある日、初診の患者さんのお宅を訪問した時のことです。訪問するとまずご家族がおられるリビングに案内されました。最初の出会いは、人間関係においてとても重要です。初対面がうまくいかなければ、その関係はずっと続いてしまうことが多いからです。逆に、初対面の最後に、お互いが笑顔で終えられれば、まずは信頼をいただくことができた、と胸をなでおろします。患者さんにとっての“ホームグラウンド”とも言えるご自宅であるからこそ、患者さんやご家族は、ご自分のお気持ちを素直に表していただける、病院の外来と違う、訪問診療という場の大きなメリットの一つはここにあると言えます。

2患者さんとご家族との関係性が見える

その患者さんの主たる支えとなってくださる方をキーパーソンと呼びます。私たちを出迎えてくださるご家族も、初めてお会いする時は、私たちと同じように緊張しながらも、これからどんな相手と連れ添って行くのか、期待もしていただきながら待っていただいているのだと思います。どの患者さんもそうですが、認知症の患者さんの場合は特に、ご家族とどのような関係でいらっしゃるのかは、とても大きな意味を持ちます。例えば、BPSD(行動・心理的症状)が出現している場合などは、ご家族がどのように受け止めてくださっているのかはその後の治療に大きく影響してきます。

3患者さんの環境が見える

患者さんの行動・心理的症状(BPSD)に影響を与えるのは、ご家族とのことばかりではありません。例えば、患者さんがおられる場所が、2階で、患者さんはご家族の様子がわかりづらく、疑心暗鬼になっていることがわかった事例があります。家族の様子がわからないことで、不安になり、それが物事を悪い方向に受け止め、妄想を形成するきっかけとなることもあります。このように、患者さんが住まわれている環境を、担当医が直接知ることができることも訪問診療であるからこそ可能となってくるものです。

在宅認知症センター長

坂戸美和子

対談ブログ~認知症と在宅医療 医師 坂戸 × 理事長 伊谷野~

こんにちは、事務局長の清水です。

本日は当法人の在宅認知症センター長の坂戸先生、理事長の伊谷野先生と対談形式で進めさせていただきます。

—————————————————————

認知症。これからも続く地域課題

ーーーー坂戸先生、まずは簡単に今までどんなキャリアを歩まれていたのか教えてください

坂戸:

私は生まれも育ちも新潟市です。新潟大学卒業後精神科入局し、精神科全般、認知行動療法、思春期発達精神医学の領域で研鑽を積んできました。

児童相談所や県福祉課で女性相談所に在籍し、知的障害と身体障害の両方の相談携わる役割として県の福祉全般を担う業務に携わったこともあります。

それから柏崎市にある新潟病院で神経内科医とともに認知症患者診察を行っていました。リハビリテーションも盛んに行われていた病院です。

伊谷野:

在宅診療で認知症高齢者の数が多く、地域としても大きな課題のひとつです。

坂戸:

実際、新潟病院時代でも、認知症の方が非常に多くいらっしゃいましたね。

伊谷野:

物忘れだけじゃなく周辺症状もあり、そのご家族がすごく疲弊している。今回、在宅認知症センターを設立するに至った経緯はそこにあります。

認知症に関連して大きな問題を抱えている人が多い、その課題解決していくことがファミリークリニックの使命であると考えています。

認知症患者さんご本人を診療の中心と考える

ーーーー坂戸先生は認知症の方を見る上で普段から気をつけてる事はありますか?

坂戸:

はい。

なにより患者さんご本人を診療の中心と考えています。

そこから患者さんやご家族との距離感を考えていますね。距離感を見ながらその関係性を構築します。ご本人からお話を伺うこともありますし、ご苦労なさっているご家族の話を伺うほうを優先することもあります。患者さんごとのケースに合わせて対応をしています。

伊谷野:

坂戸先生はあくまでも患者さんを第一に考えて診療するように心がけているのですね。

私の話をさせていただくとやはり前提は患者さんが第一と考えています。ただ認知症に関してはちょっと例外とせざるをえない場合も結構あります。その患者さん本人ではなく実はご家族のケアがメインであったりする事も多いですよね。また場合によっては担当するケアマネジャーさんが課題をよく認識していてご相談を受ける事も多くあります。

認知症はその周辺症状等をゼロにする事は出来ず、その症状緩和が中心となります。その緩和の対象は本人よりむしろご家族であったり周りの人たちです。その周辺の人々が感じている困りごとを一つ一つ緩和していくのが認知症治療の基本的な考えになると考えています。

坂戸:

ご家族や周りの方々を一緒に診ていくのはおっしゃるようにとても大切なことと思います。ただその場合でも、ご本人の持つ価値観を重視しながら、考え方だったり人生観は大事にはしたいですね。

患者さんのことを知らないと対応することはできません。患者さんご本人を知らないことには、本当の意味でのご家族の困りごとも解消できないことが多いです。患者さんをリスペクトしながら、患者さんの好きなことや大切なことを知り、ご家族の真のお困りごとに向き合っていければと思っています。

伊谷野:

敬意をもって診療を行う。私も開業時から考えていて、ファミクリとしても大切にしている行動規範のひとつです。先生がこれまでご経験なさった患者さんの中で、印象深い患者さんのエピソードはありますか?

坂戸:

ある大学教授だった男性の認知症患者さんですね。

奥様がうつ状態だっていうことで奥様にもカウンセリングを行っていました。認知症の進行に伴い中核症状である記憶障害が進行するのですが、ご家族はなかなか受け入れられず感情的になってしまう。

普段はすごくダンディな方で非常に身なりもきちんとしていてお洒落なご主人でした。

奥様としてはデイサービスに行ってほしいんだけれどもご主人は「そんなに俺が邪魔なのか!」と怒ってしまい拒否していた。

伊谷野:

男性にそのタイプの方多いですね。「お歌うたってお絵描きするなんて子ども扱いするな~!」っておっしゃっている男性の患者さん多いです。特に元医師だったりとか(笑)。

社会的地位の高かった男性だとプライドもあるので、何よりも「尊厳」を大事にするのかと思われますね。

坂戸:

そうなんです。人それぞれ価値観が違うんです。

怒りっぽくて攻撃的になっている患者さんによくよく話を聞くとボケ老人扱いされた、とおっしゃっている方がいらっしゃいます。「おじいちゃん認知症だからね」って言われ、片付けられてしまっていることが怒りの原因だったんです。

対応する人間がよく話を聞かずに「また何か言ってるよ」とか「また何か始まっちゃったよ」などと言って「どうせボケてるからね」という先入観でよく話を聞いてくれないということが症状を悪化させていることがよくあります。

伊谷野:

やっぱり坂戸先生のおっしゃる通り、その人の人生観とか職歴や生活歴を基にしてその方にとって何が大事なのかということを見極めていく事がとても大事ということですね。

—————————————————————

対談ブログは以上になります。

認知症に関するご相談は当法人の在宅認知症センターにご相談ください。

よろしくお願いいたします。

医療法人社団 双愛会

事務局長 清水 雄司

嚥下障害 医師によるリハビリ診療

こんにちは。言語聴覚士の小杉です。

いよいよ夏本番となりました。

熱中症や脱水を予防していく時期ですが、嚥下障害の方は元々の栄養摂取量が少ない傾向にあるため、さらに注意が必要となってきます。ここで問題です。

嚥下障害がある方で、食べにくいのはどちらでしょうか。

答えは・・・

正解は①の果肉入りゼリーになります。

理由としては、食感の異なるものが入っていることにより、喉へ流れるタイミングのズレが生じやすく、むせこみや誤嚥になりやすいためです。嚥下障害の程度により、食べにくいもの、食べやすいものが変わります。歯の問題、喉の問題、飲み込むタイミングの問題、物性の問題など様々な要素が加わってきます。

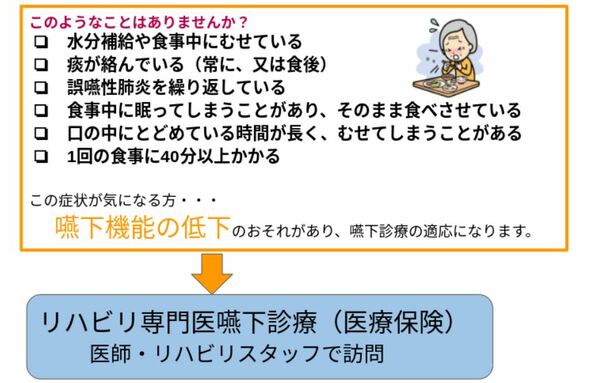

さて、今回は嚥下機能に不安のある方への医師によるリハビリ診療についてのご案内です。

誤嚥性肺炎を繰り返されている方や、少しむせやすくなった、又は食事がつかえるようになった方、退院後に食形態が下がっている方からの依頼などでリハビリ診療に伺っています。

診療には、リハビリ専門医、言語聴覚士でご自宅に伺います。

リハビリ診療では、体調の確認を行い、日常生活の状況の聞き取り、実際の動作確認を行っていきます。

◯普段の姿勢はどうしているか

◯起き上がり動作はどのようにしているのか

◯口の中の状況、口や舌、喉の動きの確認

◯服薬・食事状況の確認や嚥下機能の評価をご本人やご家族様に確認しています。

そしてすぐに行える姿勢調整についてや、対応方法をお伝えしています。

診療時、医師の視点・セラピストの視点からの評価が入ることにより、姿勢の耐久性の問題になるのか、廃用性の筋力低下があるのか、又は脳梗塞などの新規病変が潜んでいるのかを確認しています。

そして必要時、医師は咳や痰が出やすくなる薬や肺炎予防の薬の処方や、覚醒が下がりやすい服薬量の調整等も行っています。そして薬の飲み方の工夫などもお伝えしています。

*他院の訪問診療を受けていらっしゃる方でも、単発で診療が可能です

ご判断に迷う方、経過を追って評価を希望する方など、まずはリハビリ専門医による嚥下診療にご相談ください。誤嚥性肺炎予防の一つとして、お考えいただけますと幸いです。

医療法人社団 双愛会

在宅リハビリテーションセンター

小杉

新型コロナウイルス感染症と共生する在宅認知症ケア

こんにちは、在宅認知症センター長の坂戸 美和子です。

本日は『新型コロナウイルス感染症と共生する在宅認知症ケア』をテーマに記載します。

身体の「密」を避けながら、互いの心の「密」を保つ

身体の「密」を避ける。これは、これまでも身近なところでは例えばインフルエンザの罹患時など、短期であればなかったわけではありません。しかし、今回は、全ての人が三密を長期的に回避して行くことが求められています。身体の「密」は、心の「密」と密接な繋がりがありますが、三密が求められている今、私たちには、身体は「密」にならず、心のみが「密」になるという難題が与えられていると言えます。

身体の「密」を避けながら、心の「密」を作りだすことの矛盾と難しさ

人間は、物理的な距離が遠ざかれば、心の距離も遠くなりがちです。心が遠くなれば、心細くなったり、イライラも増えていきます。普通ならば「新型コロナの流行が収束するまで仕方がない」と自分に言い聞かせることができますが、短期記憶の低下が顕著な認知症の方は理解できない場合も多く、これまでの日常が変わってしまったことからストレスがたまり、行動として、大声を出す、どなる、せわしなく歩き回るなどの不穏行動、⚪︎⚪︎がしたい、⚪︎⚪︎(お子さんやお孫さんなど)に会いたいと言いはるなどこれまで見られなかった行動を取ってしまうこともあります。実は私たちもそうしたいと思っているけれどできないことを、強く求めるようになることもありますが、それらは全て、心の「密」を求めて起きていることなのです。

身体の「密」を避けながら、心の「密」を作りだす方法

☆心の距離を近くするために

近しい人から手紙を書いてもらって一緒にみる(文字の理解が難しくなっている時は絵などでも良い)。

☆気分を軽くするために

家の周りの散歩などの軽い運動を一緒にしてみる。

☆昔の記憶に働きかける

認知症の方は、慣れ親しんだことや昔の記憶は鮮明です。昔一緒に撮ったホームビデオや写真を一緒に見てみたり、若い頃流行っていた歌を一緒に聞いてみる。

これらはごく一部の例です。患者さんの数だけ、また、家族の数だけ、方法がそれぞれにあるでしょう。それらを見つけて行くことを、「家族の発見」として楽しむことができたら素晴らしいですね。

医療法人社団 双愛会

在宅認知症センター

センター長

坂戸美和子

認知症の心理・行動 医師ブログ~BPSD(認知症の心理・行動的問題)について~

皆さま、はじめまして。

在宅認知症センター長の坂戸 美和子です。

令和2年4月1日、在宅認知症センターが開設されました。「在宅」で認知症を見るって「わっ、大変!」っていうイメージでしょうか?それとも「家族が認知症になったらどうしよう?」「自分も認知症になったらどうしよう?」でしょうか?

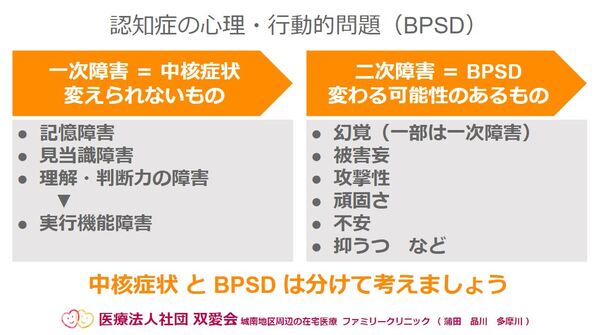

認知症は、脳の衰えの病です。認知症の症状は、多岐にわたりますが、私達のところに寄せられる相談は、ほとんどがBPSD(認知症の心理・行動的問題)と呼ばれる症状です。これは認知症の二次障害と呼ばれるもので、二次障害は、一次障害をベースとして引き起こされるものです。

では、認知症の基本症状は何でしょう?それは『記憶障害・見当識障害(日時場所がわからなくなる状態)・理解判断力の障害』です。

自分がどこにいるのか、今という時間はいつなのか、自分の目の前にいる人は誰なのか、今さっき起きたことを丸ごと忘れてしまいます。そしてそれにより、それまではごく普通にできていたことができなくなっていきます。ごく普通にできていたこと、それは料理・洗濯・掃除・日々のお買物など生活全般に及んでいきます。それらの一次障害は中核症状と呼ばれますが、二次障害として起きるBPSD((認知症の心理・行動的問題)とは異なるもので、進行を止めることはできません(一部は薬物療法により進行を遅らせることができる場合もあります)。

一方、BPSD(認知症の心理・行動的問題)は、中核症状に環境要因・心理要因が重なって引き起こされるものです。環境要因には、その人のそれまでの人生の歩み、家族との関係性、過去の重要な出来事、仕事など様々なものが含まれ、それは心理要因と密接につながります。

このブログでは、認知症の心理・行動を、一精神科医としての視点から、情報として発信してまいりたいと思います。

医療法人社団 双愛会

在宅認知症センター

センター長

坂戸美和子

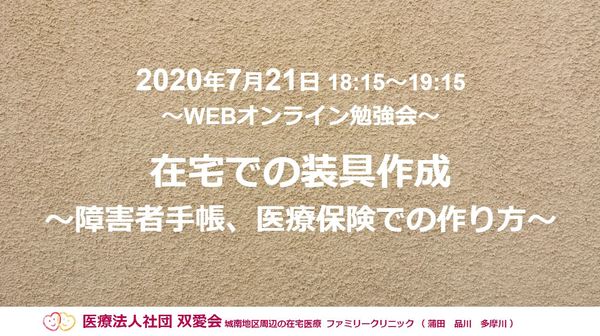

【WEBオンライン勉強会】『在宅での装具作成 〜障害者手帳、医療保険での作り方〜』2020年7月21日(火) 18:15~19:15

こんにちは、事務局長の清水です。

7月21日18:15~ファミクリ勉強会 WEBオンライン開催をご案内いたします。

Zoomを活用した勉強会になります。

お時間がございましたらぜひご参加ください。

【お申し込み】はこちらをクリック

在宅での装具作成

〜障害者手帳、医療保険での作り方〜

2020年7月21日(火)

18:15 ー 19:15

◆講師:

高橋 洋 医師

在宅リハビリテーションセンター長

日本リハビリテーション医学会専門医・指導医

日本心臓リハビリテーション指導士

◆下記のことにお困りの方におすすめの勉強会です

・装具作成のために何度も通院するのが困難

・在宅でどのように装具作成をすればいいのか知りたい

・古くなった装具を修理、作り直したい、など

*WEBオンライン地域勉強会には事前申し込みが必要です。参加方法は記載のメールアドレスにご連絡いたします

WEBオンラインの進め方に不安がある方は、当院の職員からできる限りのサポートをさせていただきます

ぜひこの機会にご参加ください。なお、WEBシステム(Zoom)の都合上、定員は100名で締め切らせていただきます

*今回のご参加者は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ケアマネジャー、看護師、医師、在宅医療・介護連携担当者の方に限らせていただきます

【お問い合わせ】

医療法人社団 双愛会 ファミリークリニック ( 蒲田 品川 多摩川 )

事務局長 清水 雄司

電話番号:03-5480-1810

y.shimizu@twinheartmedical.com

🍙必要なエネルギーってどれくらい?🍙

ファミリークリニック 管理栄養士の青山です。

前回は必要な水分の量についてお伝えしましたが、今回は必要なエネルギー量についてのお話です。

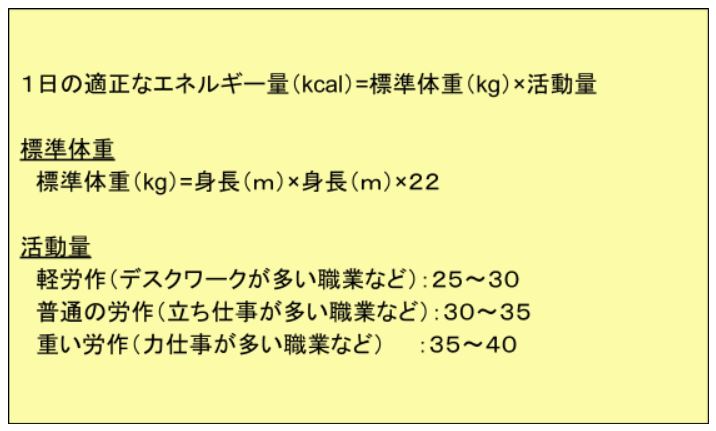

1日あたりの必要なエネルギーは、体格や年齢、活動量、疾患などにより一人ひとり異なります。また、必要エネルギーを算出する方法もいくつかあります。今回は成人の場合の簡単な算出方法をご紹介します。

例)身長160cmの方で座っている時間が長い方の場合

標準体重:1.6(m)× 1.6(m)× 22 = 56.3(kg)

身体活動量:軽労作となるため、25〜30

1日の適正エネルギー量:56.3(kg)×25〜30(kcal/kg)

≒ 1400〜1700(kcal)

※標準体重より体重が軽い方の場合は、今の体重を当てはめて計算して

みましょう。

手作りの料理ではエネルギー量の計算は大変ですが、お弁当や外食の場合はエネルギー表示がされているものが増えています。エネルギー表示を見る習慣を付けてみましょう。

最初にお伝えした通り、1日あたりの必要なエネルギーは、体格や年齢、活動量、疾患などにより一人ひとり異なります。

例えばお子様の場合は成長に必要なエネルギーも追加する必要があり、年齢(月齢)や体重によって細かく基準が設けられています。学校給食は成長に必要な栄養を十分に摂ることができるよう考えて作られています。休校や分散登校で大変な時期ですが、給食が食べられる時にはしっかり食べましょう。

また、高齢者の場合は持病を持っている方が多く、体格や食事・活動量の個人差も大きくなります。お一人お一人の適正なエネルギー量については、主治医や管理栄養士にご相談ください。

ファミリークリニック

管理栄養士

青山