【ファミリークリニック多摩川】強化型在宅療養支援診療所に認可されました

こんにちは、事務局長の清水です。

本日は2020年6月1日に開業したファミリークリニック多摩川についてお知らせいたします。

(1)ファミリークリニック多摩川の看板を設置しました。

環八沿いから視認しやすいデザインになったと思います。通りかかったときにご覧いただけたら嬉しいです。

▼こちらは壁面のデザインです。当院の特徴をデザインいたしました。

POINT1 総合診療医と各専門医によるチーム医療の安心をご自宅で。

POINT2 城南地区3拠点(多摩川院、蒲田院、品川院)地域密着で在宅医療を提供しています。

(2)強化型在宅療養支援診療所に認可されました。

必要な要件(在宅医療の課題である緊急往診件数やご自宅でのお看取りなど)は開院から2ヶ月で満たすことができ、地域関係者様からのご紹介や患者様からのお問い合わせに迅速に対応できる体制を作っています。

特に緩和ケアやそれに伴う緊急往診(急変時の対応)が求められている中、当法人にある在宅緩和ケアセンターや在宅救急センターと連携を取りつつ対応をしておりますので、地域にとってプラスになっていると思います。

引き続き良い在宅医療サービスがご提供できますよう尽力してまいります。

今後ともよろしくお願いいたします。

医療法人社団 双愛会

事務局長 清水 雄司

y.shimizu@twinheartmedical.com

在宅緩和ケアセンターよりご挨拶

2020年10月から在宅緩和ケアセンター専任の看護師として配属になりました神林 顕です。

在宅緩和ケアセンター長の田代先生とともに地域の患者様・事業所様のお役に立てるよう頑張って参ります。

患者様に「質の高い緩和医療の提供と安心な生活を実現する」ためには、病院・居宅介護支援事業所・訪問看護事業所間のタイムリーな情報共有が重要と考えております。病状変化による治療方針の追加・変更等を広くお知らせします。

緩和ケアを実践には当院の訪問看護ステーションだけでなく、外部の訪問看護ステーションとの提携もしており、当院で定期的に開催している緩和ケアカンファレンスにも参加頂けます。コロナ禍の中、感染管理、分散勤務など隔てられる事が多いですが、人と人とを繋げられる役割を担えればと思っています。

【在宅緩和ケアセンターの役割】

こんなことでお困りではないでしょうか?

◯病院 様

①患者様・ご家族様が在宅療養を望まれているが、麻薬の使用やドレーンなど医療物品を使用していて退院後の療養に不安がある。

②ご家族に点滴交換の手技を覚えてもらいたいが、コロナの影響で在院中に家族教育ができない。

③病院で使用している薬剤・機材を在宅適用できるか分からない。

⇨退院調整の段階で在宅で使用できる医療機器の提案やその後の家族教育指導・療養環境のコーディネートを行い、スムーズな在宅移行を図ります。

退院前カンファレンスを開催して頂くとより状態が明確に把握でき、迅速に対応することが可能です。またケアマネジャーや訪問看護ステーションが決まってない場合は当院で手配致します。

◯緩和病棟・ホスピス 様

病状や本人家族の意向を把握し、円滑に緩和病棟・ホスピス登録を行います。

◯訪問看護ステーション 様

①病状の変化が把握しづらい。

⇨主治医と連携し病状の所見・情報をタイムリーに共有します。

②処置方法がわかりにくい。医療物品が足りない。

⇨必要な医療物品の準備を電話やFAX等で分かりやすく具体的に伝達し、指示内容を補足します。

③看護的な関わりや医療機器の扱いが分からない

⇨専門医や認定看護師等の院内外のリソースを活用し、勉強会の開催を致します。

◯居宅介護支援事業所 様

病状や治療方針が把握しづらい。

⇨主治医・MSWと協働し、病状変化に際しタイムリーな情報共有を行います。

緊急カンファレンスを開催し治療方針への本人・家族・医療・介護従事者の意思統一を図ります。

病院・外部事業所と院内多職種チームとの連携強化が図れるよう、コーデイネーター的な役割としてご活用頂けれてばと考えております。

よろしくお願いいたします。

医療法人社団 双愛会

ファミリークリニック

在宅緩和ケアセンター

看護師 神林 顕

患者様のご家族よりお手紙を頂戴いたしました~ファミリークリニック品川~

こんにちは。

ファミリークリニック品川 相談員の立白です。

お手紙画像掲載のご了承をいただきました。素敵なお手紙をありがとうございます。

今月、ご逝去された患者様のご家族が来院され、ご丁寧にも感謝のお言葉とお手紙を頂戴いたしました。

穏やかで優しい笑顔の患者様。診療の時、ご家族が毎回同席され、温かいお声かけをされているご様子が印象的でした。

私共も診療を通して、素敵なご家族のかたちを見させていただき感謝の気持ちでいっぱいです。

どうもありがとうございました。

医療法人社団 双愛会

ファミリークリニック品川

相談員 立白

🍙訪問栄養指導紹介🍙

ファミリークリニック管理栄養士の青山です。

在宅領域にいる管理栄養士はまだまだ少ないため、どのような活動をしているのか少しでも知っていただきたいと思い、今回は当院の栄養指導の際の持ち物や、どのように活動しているのかを簡単にご紹介します。

●移動手段

主に自転車を利用しています。現状、当院の栄養指導の訪問エリアは大田区、品川区となっています。

(公共交通機関やシェアサイクルを利用する場合もあります)

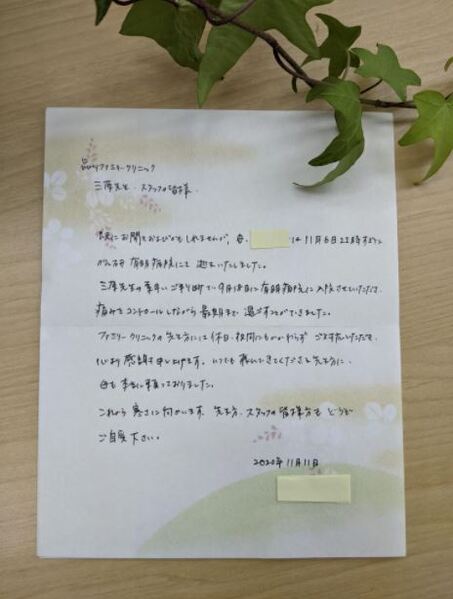

●訪問バッグ

栄養指導の際に使用する書類以外にも、必要に応じて指導時に使うパンフレットや器具、などを持ち歩いています。

〈 バッグの中身 〉

名札、ケータイ、パソコン、文房具、体重計、身体計測器具(メジャー、キャリパー)指導用パンフレット、宅配食パンフレット、栄養指導メモなど

●栄養指導にうかがうまで

栄養指導は医師の指示のもと行われます。当院で訪問診療を行っている患者様のなかで医師から栄養指導の指示があり、ご本人またはご家族の同意が得られた場合に訪問させていただきます。栄養指導の算定対象となる疾患がある場合で、介護保険をお持ちの方は介護保険、お持ちでない方は医療保険で訪問することになります。介護保険をお持ちの方はケアマネージャーさんにも連絡をとり、栄養指導開始となります。

●実際の栄養指導では?

これまでの治療経過や体重歴、食事の準備の方法や普段の食事内容をうかがいます。そして体重測定や身体計測、冷蔵庫の確認などを行う場合もあります。その後、食事の問題点や改善点についてお伝えします。

普段の食事状況をうかがい、問題点や改善点について指導を行うことが多いのですが、実際に調理を一緒に行う方もいらっしゃいます。よく買い物に行くお店などをうかがい、食品の選び方や、惣菜などの活用方法を具体的な商品例を挙げてお伝えすることもあります。

病院で受ける栄養指導と同じように基本的な食事療法についてもお話しますが、お家にうかがうからこそ、一人ひとりの生活に合わせた食事の提案を行うことができます。

体重が増えた(減った)、血糖値があがってきた、最近血圧が高いななど気になることがあれば、ぜひ栄養指導を受けてみるのはいかがでしょうか。

医療法人社団 双愛会

在宅リハビリテーションセンター

訪問栄養士 青山

月刊*ファミクリWOCかわら版_vol.1

はじめまして、2020年10月から医療法人社団 双愛会 ファミリークリニック( 蒲田 品川 多摩川)に入社しました、皮膚・排泄ケア認定看護師の 野口祥子 と申します。

皮膚・排泄ケア認定看護師とは通称WOC(ウォック)と言います。その意味は、W→Wound(ウンド)創傷、O→Ostmy(オストミー)ストーマ、C→continennce(コンチネンス)失禁です。

ですから、褥瘡をはじめ、スキン−テアなどの創傷、がんの自壊創、糖尿病性足潰瘍、瘻孔、ストーマ(人工肛門、人工膀胱)からの排泄物の漏れ、ストーマ周囲の皮膚障害、ストーマ装具の検討、下痢・便秘における排便コントロール、おむつかぶれ等の困りごとをご相談いただければ、利用者様やご家族の暮らしを第一に考慮したケア方法を一緒に検討し、改善を目指して活動します。

まずはお気軽にファミクリWOC相談フォームからお問い合わせをいただければ幸いです。

どうぞよろしくおねがいいたします。

医療法人社団 双愛会

ファミリークリニック蒲田・品川・多摩川

野口祥子(のぐちやすこ)

🍙栄養豆知識〜研修報告〜🍙

ファミリークリニック管理栄養士の青山です。

今回は『ダノン健康栄養フォーラム』に参加しました。

今回は、世界の栄養課題と新しい食事スタイルの提案というテーマで日本食の良さや蛋白質、脂質の栄養についての講演がありました。

今回は糖質制限と日本食についてのお話を紹介します。

最近は糖質制限のダイエットが話題になっています。実践している方も多いのではないでしょうか。エネルギー源の大部分を占める糖質を制限するため、短期的には減量効果が得られやすい方法です。しかし、極端な糖質制限は偏った食事になるため、長期的に行うことは良いことばかりとはいえません。糖質は摂りすぎてもよくないですが、制限しすぎても死亡率が増加するという研究結果が出ています。糖質量は50〜55%が一番長寿になるそうです。また、糖質制限を続けたマウスの研究でも、見た目の老化に加え、病気の罹患率の増加、さらには寿命の短縮といった影響があったそうです。

糖質制限についてはまだ研究途中の段階で、どれくらい、どんな種類の糖質を摂ると良いか、また人種や生活環境による影響があるかなどはっきり分かっていない部分も多いのですが、一時的なダイエットではなく長期的に続けていくことのデメリットもあると考えられます。

私は今回の講演を聴いて、痩せられたとしても、同年代の人より老けてしまう方が怖いなと思ってしまいました。

それではどのような食事が良いのでしょうか?

講演ではいろいろな年代の日本食を調査して1970年代の和食が最も老化を遅くし、寿命も長くなったという研究の紹介もありました。

70年代の食事の特徴としては、魚・果物・野菜・海藻・大豆製品・発酵系調味料・緑茶など食材の種類が豊富で、揚げ物や炒めものより煮物料理が多いといった特徴があるそうです。いろいろな食品を組み合わせて食べること、そして主食や芋類も適度にとり、食事中のエネルギーの半分は糖質で摂ることが大事なのではないでしょうか。

毎食理想的な食事は難しい!何品も手作りする時間もない!

そんな方もできるところから少しずつやってみましょう。今はコンビニでも惣菜が買える時代です。最近海藻食べてないなと思ったら、ひじきの煮物やワカメの酢の物を夕食の1品に加えてみませんか?最近肉料理ばっかりだなと思ったら、煮魚や魚の水煮缶を取り入れてみましょう。

医療法人社団 双愛会

在宅リハビリテーションセンター

管理栄養士 青山

嚥下診療 〜摂食評価と窒息予防〜

こんにちは。言語聴覚士の小杉です。

残暑もようやく落ち着き、過ごしやすい日々になってきましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。

季節がめぐり、少しずつ果物の種類が増えてきましたね。

さて、またここで問題です。

ぶどうとりんご、窒息に注意が必要な果物はどちらでしょうか??

①ぶどう ②りんご

正解は・・・・

①のぶどうです。

表面がツルツルしたぶどう、実は窒息しやすい果物の一つです。

ぶどうの他にも、ミニトマトやさくらんぼも実は窒息しやすい食べ物です。

奥歯が生え揃っていないお子様や、抜けてしまった高齢者は咀嚼力が弱く、噛んでいるようでも、そのまま飲み込んで窒息するリスクがあるのです。

ぶどうやミニトマト等は面倒ではありますが、1/2〜1/4に切り、よく噛む事が窒息予防につながります。

今はぶどうの品種も多くなり、皮付きのまま食べられるぶどうも増えています。皮付きのものですと、より噛む回数が増えるため、奥歯のある方は楽しめると思います。皮なしですと表面がつるつるしてきますので、召し上がっている際は近くで見守ってください。

また嚥下機能的に咀嚼が難しい場合は、ジュースで召し上がることも良いです。

りんごはアレンジしやすい果物でもあります。その方の嚥下機能に応じて、提供方法を変更出来ます。

例えば、2〜3mmに薄くスライスに切る。噛むことが難しい場合は、すりおろす。そして舌で潰せる、また簡単に噛むことが出来る場合、砂糖を少し混ぜて甘く煮てコンポートにすることも出来ます。

このように、患者さん摂食機能評価を得意とするのが、言語聴覚士であり、その機能に合った食事内容の調整を行うことを得意とするのが管理栄養士です。

これから秋になり、美味しい食べ物が増えてきます。

一人ひとりの嚥下機能に合った食形態で、季節の変化を楽しんでいただきたいです。

嚥下診療では、歯の衛生状態から咀嚼機能、唇や舌の動き等の確認を行っています。またご家族様やご本人から食事状況の確認を行っています。

食事の調整や栄養評価が必要な場合、当院管理栄養士による栄養相談も併せて行うことが出来ます。必要栄養量や摂取量の確認、食事形態のご相談や高カロリー食品のご紹介なども行えます。

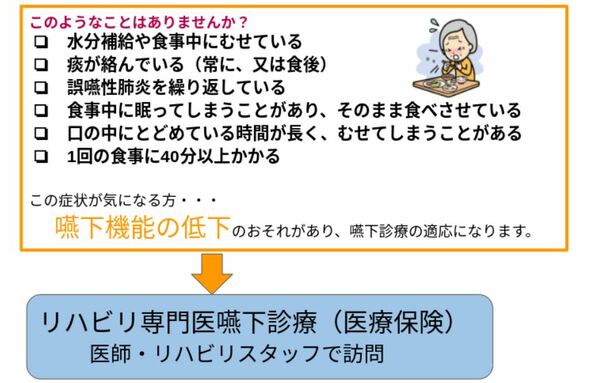

食事量や摂取量についてご心配な方、嚥下機能の評価をご希望の方は、当院までご相談ください。下記の症状が当てはまる方、嚥下機能の低下のおそれがあるポイントです。

*他院の訪問診療を受けていらっしゃる方でも、単発で診療が可能です

ご判断に迷う方、経過を追って評価を希望する方など、まずはリハビリ専門医による嚥下診療にご相談ください。誤嚥性肺炎予防の一つとして、お考えいただけますと幸いです。

医療法人社団 双愛会

在宅リハビリテーションセンター

言語聴覚士 小杉

【WEBオンライン勉強会】『がんの疼痛緩和ケア 〜訪問看護におけるPCAポンプの活用〜』2020年9月16日(木) 18:30 ー 19:30

こんにちは、事務局長の清水です。

2020年9月16日(木)18:30~ファミクリ勉強会 WEBオンライン開催をご案内いたします。

Zoomを活用した勉強会になります。

お時間がございましたらぜひご参加ください。

ファミクリ勉強会 WEBオンライン

がんの疼痛緩和ケア

〜訪問看護におけるPCAポンプの活用〜

2020年9月16日(木)

18:30 ー 19:30

◆講師:

勉強会の内容

①PCAポンプ種類と特徴

講師:看護師 臨床工学技士 杉野

②PCAポンプを用いた訪問看護の 事例紹介

講師:在宅緩和ケアセンター 看護師 神林

コントロールが難しいがんによる痛みではPCA(Patient Controlled Analgesia:自己調節鎮痛法)ポンプと呼ばれる機械を用いて、モルヒネ系薬剤を投与する方法が有効です。

PCAポンプの構造と使用方法、訪問看護の事例を通して利点や注意点についてお話します。

*WEBオンライン地域勉強会には事前申し込みが必要です。参加方法は記載のメールアドレスにご連絡いたします

WEBオンラインの進め方に不安がある方は、当院の職員からできる限りのサポートをさせていただきます

ぜひこの機会にご参加ください。

*今回のご参加者は、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ケアマネジャー、医師、在宅医療・介護連携担当者の方に限らせていただきます

【お問い合わせ】

医療法人社団 双愛会 ファミリークリニック ( 蒲田 品川 多摩川 )

事務局長 清水 雄司

電話番号:03-5480-1810

y.shimizu@twinheartmedical.com

認知症の家族支援 〜支援は患者さんご本人、ご家族、支援者の協働作業〜

こんにちは。在宅認知症センター長の坂戸美和子です。

今回は認知症患者さんのご家族を支援することについてお話をしたいと思います。

1. 家族は患者さん本人をひたすら支える人?

—いいえ、家族も患者さんに助けてもらうこともあります。

在宅で過ごしておられる患者さんのご家族は、患者さんを支える、一番大切な方々であることは間違いありません。しかし、ご家族は患者さんを一方的に支えるだけとはいえない面も実はあります。認知症の患者さんのBPSD(心理・行動的症状)は、認知症のタイプによる違いもありますが、その患者さんの過去の暮らしや出来事が、記憶の衰えとともに、まるで今起きていることのように思ってしまうことがあります。患者さんのそれまでの体験は、おそらく患者さん自身が一番よく知っておられるでしょう。けれど、それを言葉でうまく伝えることができない状態にあるのが認知症です。うまく伝えられないけれど、BPSD(心理行動的症状)の改善のヒントを患者さんご自身が、お話や行動のどこかで示してくださることがあります。

2. 支援者は、患者さん本人・家族を支える人?

—いいえ、支援者も患者さんとご家族に支えられています。

私たち自身も支援する側とされる一機関ですが、私たちはまた、支援をする一方の側にいるわけではありません。実は支援とは、支援を受ける側との共働関係がなければ決して成り立たないのです。ご家族より、ご家族が困っておられることを具体的にお聞きすること、ご家族自身が今どんな状態でいらっしゃるのかを教えていただくこと、患者さんご自身のこれまでのこと、ご家族との関係についてお話いただくこと、これらは全て、ご家族と一緒に取り組むことなしにはできないことです。こうしたことから得られたことが、BPSD(心理・行動的症状)の改善に確実に繋がっていきます。

3. 支援者と支援を受けられる側との関係は常に協働関係

患者さん・ご家族・支援者は、互いが協働関係にあります。お互いが教え合うと言っても良いかもしれません。認知症の患者さんが示す症状・感情・お話の内容は、全てが大切な情報です。ご家族が感じられるお気持ち、患者さんと接しながら湧いてくる感情、患者さんとのご関係、ご家族が持っておられる患者さんのこれまで、全てが大切な情報です。そして支援者は専門家ですが、情報をいただかなくては何もできません。「認知症の患者さんのケアはこうすればいい」という決まった方法はないからです。もちろん、原則はありますが、個々の患者さん・ご家族からの教えていただく沢山のものがあって、初めて認知症支援は成立するのです。

医療法人社団 双愛会

ファミリークリニック

在宅認知症センター

坂戸 美和子