対談ブログ~ファミリークリニックのコンセプト『在宅の総合病院』とは何か? 医師 高橋 × 理事長 伊谷野~

こんにちは、事務局長の清水です。

2020年7月1日時点で当院の常勤医師数は、11名になります。

本日は常勤医師数が10名を超えて組織が大きくなってきたこのタイミングで、改めて当院の方針を掘り下げていく機会にしたいと思います。

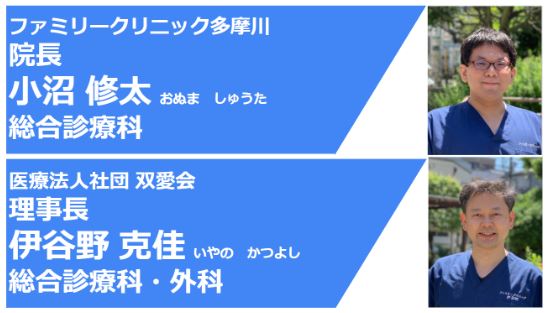

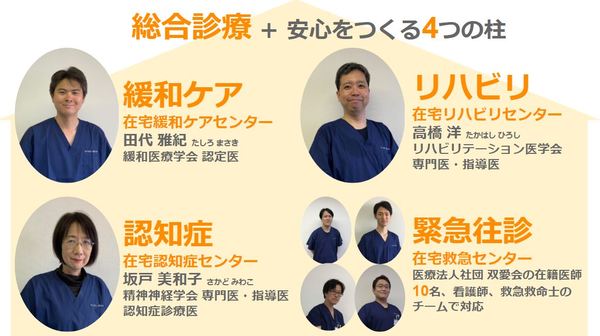

今回、当法人ファミリークリニック( 蒲田 品川 多摩川 )が掲げている『在宅の総合病院を目指します』というコンセプトについて、理事長の伊谷野先生、在宅リハビリテーションセンター長で医局長でもある高橋先生と対談形式で進めさせていただきます。

患者さんはどんな状態であれば”安心”を感じることができるのか?

ーーーーまずは当法人の目指す『在宅の総合病院』とはどのような状態を指しますか?また合わせて、在宅の総合病院ではない状態だったとしたら何を指しますか?

伊谷野:

たしかに自分たちの考えを言葉にしていくことは大事ですね!

それではまず私から。

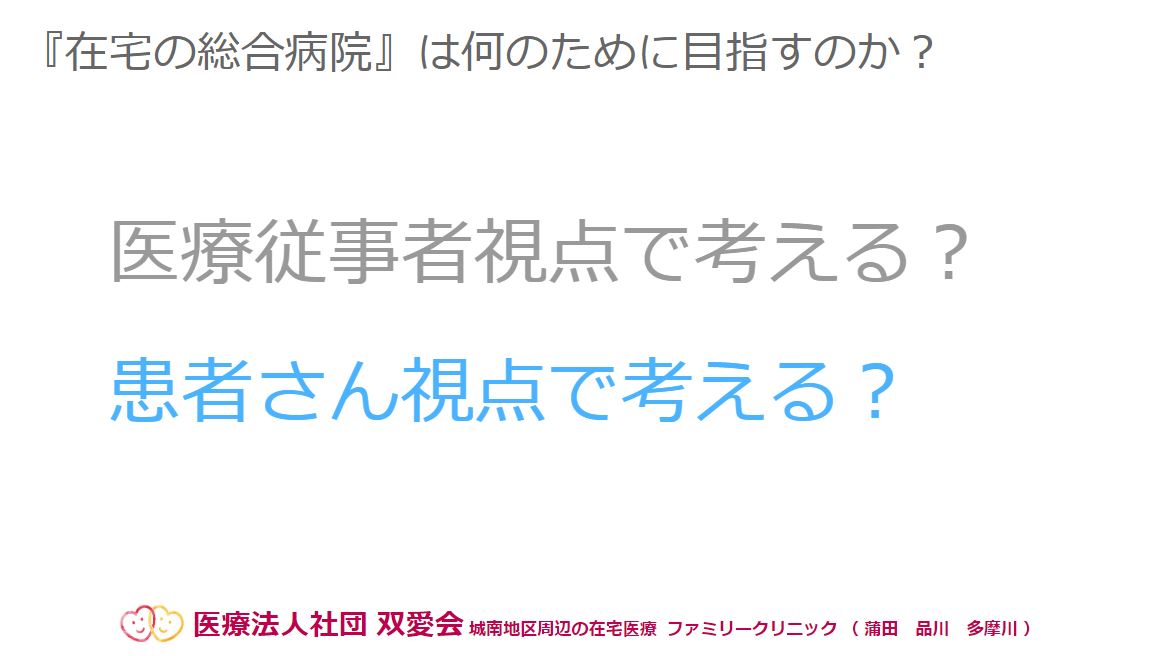

大枠として『患者さんの視点』と『医療従事者の視点』のそれぞれの視点から在宅の総合病院を考えるという流れで進めていきます。

まずは『患者さん視点』の在宅の総合病院から考えます。

患者さんはどんな状態であれば”安心”を感じることができるのかーーー私は”患者さんご自身が困ったことをトータルで診てくれている”と感じた時に”安心”に結びついているのではないかと思います。

そうなると、例えば医師や医療機関が「認知症は専門ではないので対応できません。緩和ケアは対応しません。専門外は対応しません。」という状態であれば、掲げている在宅の総合病院というコンセプトとは外れます。

患者さんは「困っている今の状態を何とかしてほしい」ということがご要望になりますので、どんな疾患であっても対応ができる組織、それが在宅の総合病院ではないでしょうか。

高橋:

伊谷野先生のお話は僕も共感しています。

地域医療においても在宅医療においても総合診療は『お薬箱』のようなものだと思っているんです。

『在宅医療はお薬箱』?主治医の役割とは?

ーーーー『在宅医療はお薬箱』?面白いフレーズですね。少し補足をお願いいたします。

高橋:

僕はへき地医療や地域医療をベースにしている大学の出身です。そこからの経験でかかりつけの主治医はお薬箱のようなものだという考えに至りました。

患者さんはいくつかの症状を抱えていることがあります。例えば、お腹が痛い、胸が痛い、目が痛い、皮膚に腫れ物があるといった状況だとします。

この場合、内科、眼科、皮膚科の3つの診療科を受診をすることが一般的ですよね。医療機関側で考えると1人の患者さんに3人の医師がつくことになります。

病院では、各診療科で検査をして、診断をして、処方や処置をします。ただ、在宅医療の領域で言えば、その人の今の状況に合わせて、必要な対応を最低限でも良いからその時、その場ですることもとても大事だと思います。

お薬箱という役割のかかりつけ主治医であれば「今の状態からとりあえず何とか見通しを立たせることができる」という状況を目指したいです。

患者さんの「目が痛い」という投げかけには、診療科に関係なく、最低限やることは目を診て、わからなければ写真を撮って、情報収集をした上で地域の眼科の先生にお願いするという流れでお応えしたいと思っています。

伊谷野:

そうですね。眼科の検査はできないですけど、点眼薬を処方することはできますからね。「専門外でわかりません、知りません」ではなく、まずは患者さんの困っていることに向きあう姿勢が大切ですよね。

高橋:

はい、そうですね。

僕がこういうときの対応は「仲の良い親戚のおっちゃん、おばちゃんからの相談だったらどうするか?」と考えるようにしています。”仲の良い友達”と置き換えても良いです。

専門外のことももちろんありますが、仲の良い親戚のおっちゃん、おばちゃんが病気や症状について相談してきたときに「知りません!」とバッサリと断る対応はしないです。

まずは聴いて、見て、できることは対応するし、できないことは適切な役割へのアクセス方法を助言します。

仲の良い親戚のおっちゃんやおばちゃんからの相談への対応と同じように在宅医療の患者さんに接することを考えていますね。

専門に関わらず「あの先生に聞けば、ファミクリに聞けば、何かしてくれるかもしれない」という”安心”を提供する

ーーーーなるほど!ありがとうございます。

それではもうひとつ話が出ていた『医療従事者視点』の在宅の総合病院の話に移りましょう。

伊谷野:

高橋先生の話を聞きながら、私なりの考えをまとめていました。

改めて言えることは、従来の総合病院の考えを何でもかんでも在宅医療に反映するわけではないということですね。

総合病院は各診療科や専門領域がハッキリしています。それは高度な医療を提供する上では必要なことです。

一方で、あえてデメリットを考えるとすると診療科が縦割り過ぎてしまい、それが際立ってしまうと診療科同士の横のつながりが希薄になってしまうことがあるかもしれません。そうなると1人の患者さんに何人もの医師が対応することになるわけです。

当法人の掲げる『在宅の総合病院』は、専門を追求すること自体は良いことですが、その専門を突き抜け、その専門しかやらない、専門外のことはすぐ他に回すという意味ではありません。

ご自宅で療養生活を送りたいという患者さんは、最高の設備が整っている病院での最高の医療を求めているというわけではなく、苦しい状況を良くしてほしいと求めています。

「病気や健康上の問題に対して一か所で全て対応してくれて解決できる」ことが”安心”につながると思っているので、それに応える医師は『1人で総合病院の状態を作るという姿勢』が大事です。要はまずは何でも診る、患者さんに向き合い、自分でできることを考えるということです。

ーーーー1人で総合病院の状態を作るって、、結構難易度が高いように感じてしまったのですが、可能なのでしょうか?

伊谷野:

1人で総合病院の状態を作るという『姿勢』ですね。実際、1人医師で365日24時間なんでも対応するということだとすぐに限界がきます。

私は2005年の開業時にその状態でしたが、体の負担が半端ではないです。長くは続かないですね。長くは続かないということは、結局のところ地域に迷惑をかけてしまうことにもつながりかねません。そこに気づけた時に、私はチームで対応する方針に切り替えていきました。

高橋:

そうですね。

地方やへき地で言えると思うのですが「あの先生に聞けば、何かしてくれるかもしれない」という地域の総合病院や診療所はあると思います。それは地域の患者さんにとっては安心感がありますよね。

ただ、一方では1人医師の限界というのはありますね。それは良くも悪くも、人数が少ない状態で提供している医療は、その先生の医療水準が地域の医療水準になるという側面があるということです。

もちろん高い医療水準であれば良いのですが、それを持続させるのは非常に難しいことだと思います。

当院は複数の医師がいて診療科も多岐にわたるので、ある意味セカンドオピニオン的な役割も担えていますよね。その点は1人医師では難しく、複数名体制ならではのメリットがあることだと言えます。

伊谷野:

複数名体制になったときに気をつけなければいけないのは、診療体制の縦割り化です。当院では診療体制の縦割り化はなくしていかなければいけない。

高橋先生の「どんな状況においてもこのお薬箱(主治医対応)があればなんとか見通しを立たせることができる」という表現がしっくりきますよね。複数診療科の広い守備範囲が必要になってきます。

高橋:

医師も人間で、人間には当然能力の限界があります。まだ経験できていないこともたくさんあるわけなので、わからないときは情報収集に徹して、他の先生の視点も入れることで解消できることがあります。

その時に次回訪問する別の医師が患者さんに対して「先日、主治医の先生から聞きましたけど、、」と話を続けていくことでスムーズに連携ができてくると思います。

目指すのは『在宅の”層”合病院』?ファミクリはミルフィーユ?

ーーーーありがとうございます。高橋先生、在宅医療はお薬箱というようなフレーズもぜひ考えてください。笑

高橋:

うーん。

僕のイメージだと『在宅の”層”合病院』でしょうか。

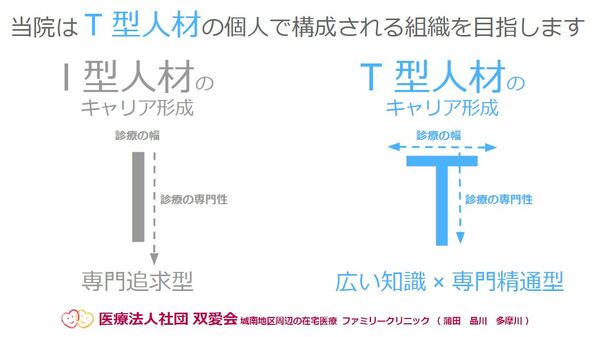

医師はスペシャリストの専門職で、キャリア形成上、専門領域追求型の I 型人材と表現されることがあります。私は在宅医療で求められるキャリア形成は、ひとつの専門分野も精通した上で、幅広い領域も浅く広く対応できる T 型人材ではないかと思います。広い知識と視野を持ちながら、自分の得意領域も追求している先生は活躍していますね。

I 型人材の先生が増えていくと、縦には伸びますが、横を見ると所々に穴が出てきてしまいます。得意不得意が目立つ組織になっていくでしょう。一方で T 型人材の先生方が増えていくと、広い領域をカバーしながら何層にも積み上がっていきますので、穴がなくなり、かつ縦にも伸びていくわけです。

断らない在宅医療を掲げている当院としては、このような層の厚みがある”層”合病院の状態がイメージに近いのではないでしょうか?

僕は甘いものが好きなのですが、お菓子で例えるなら、何層にも重ねたミルフィーユでしょうか。笑

伊谷野:

在宅の”層”合病院、ファミクリはミルフィーユ、いいですね~!

地層が重なるように層に厚みができれば隙間もなくなりますからね。

「緩和は得意でも、認知症は診れない」「内科は診れても、婦人科は診れない」「腰痛は診れても、腹痛は診れない」など、1人ではどうしても得意不得意がでてきます。

そこをカバーできるのが在宅の総合病院の目指すところですね。現政策において医師のキャリア形成上、不得意なことやできないことはあるので、それ自体は当然です。

そこから思考停止に陥らず、まずは向き合い、どうすれば良いかを考え、できないことは適宜他の先生に相談し連携ですね。

医師個人にとっても視野や対応の幅が広がる良い機会だと思いますので、必ずプラスになるでしょう。

実際、他の先生のカルテやカンファレンスを通じて、学べることは多いですね。

私自身も内科外科系のアプローチと精神科のアプローチの違いがわかったときは勉強になりました。

高橋:

その通りですね。医師が他の人に聞くことは全然恥ずかしくないと思います。

私は一緒に同行している診療助手(メディカルアシスタント)から助言を得ることもあります。診療助手は患者さん側の視点で見てくれているサポーターとしての役割もあり、とても助かっていますね。

ーーーー当院の診療助手についてですね。他の職種のこともぜひ掘り下げていきたいですね。本日はお時間になってしまったので、次回以降のテーマとしてまた開催させてください。次回以降のテーマも決まったところで、最後に伊谷野先生締めの言葉を!

伊谷野:

そうですね。

当院は患者さんの視点で「病気・健康上の問題に対して一か所で全て対応してくれて解決できる」個人が集まって構成された『在宅の総合病院』を目指しています。ただ、まだまだ模索中です。

時間や医療資源は限りのあるものなので、すべてを完璧にできるわけでもありません。それでも患者さんの困っていることに向き合い、それに対して時間や医療資源が限られた中で、個人個人がその時のベストを尽くすという姿勢は大事にしていきたいと思います。

患者さんや地域の関係者からのフィードバックを改善に活かしていきながら、より良い組織を目指していきます。

—————————————————————

対談ブログは以上になります。

医療従事者の方や地域関係者の方の訪問診療の見学も行っておりますので、訪問診療にご興味のある方はご連絡ください。

医療法人社団 双愛会

事務局長 清水 雄司

y.shimizu@twinheartmedical.com

【再度開催】【WEBオンライン勉強会『認知症患者さんのお困りごと』】2020年6月12日(金) 18:15 ー 19:15

こんにちは、事務局長の清水です。

ファミリークリニック 在宅認知症センターより勉強会開催をご案内いたします。

5月19日に開催したものと同内容のWEBオンライン勉強会を開催いたします。

『認知症患者さんのお困りごと』がテーマです。

講師は当院の在宅認知症センター長の坂戸(精神保健指定医、日本精神神経学会専門医)になります。

◆開催日時:

2020年6月12日(金)

18:15 ー 19:15

◆講師:

坂戸 美和子

医療法人社団 双愛会 ファミリークリニック ( 蒲田 ・ 品川 ・ 多摩川 )

在宅認知症センター長

精神保健指定医

日本精神神経学会専門医・指導医

認知症診療医

産業医、公認心理師

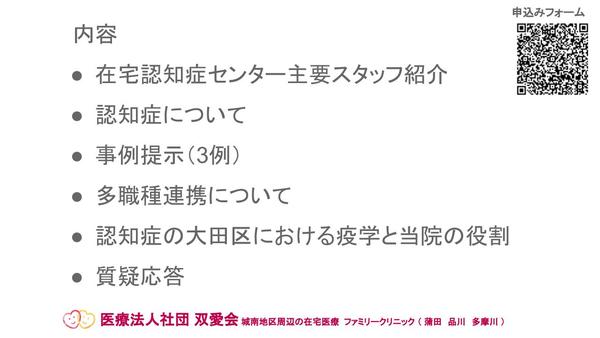

内容

・在宅認知症センター主要スタッフ紹介

・認知症について

・事例提示(3例)

・多職種連携について

・認知症の大田区における疫学と当院の役割

・質疑応答

【講師コメント】

—————————————————————

当日はZoomを使用します。

事例提示というセンシティブな内容にテレビ会議は向かないとずっと思っていたのですが、やってみたら顔を合わせた時と何ら変わらず、むしろ、各参加者の人たちと対等になる感じで良かったです。

認知症の困りごとは、皆さん体験しておられるかと思います。

今回は私が抱えている困難事例をとりあげて、私達が悩んでいる点も含めて一緒にお話しませんか?(チャット機能を介して気軽に質問することも可能です)

短い時間ですが今回は事例検討を中心にせっかくのテレビ会議の利点を目一杯使って、テレビ会議ならではの質の高い検討会・勉強会にできればと思います。

ぜひお気軽に皆様のご参加をお待ちしています。

—————————————————————

*WEBオンライン地域連携会には事前申し込みが必要です。参加方法は登録いただいたメールアドレスにご連絡いたします。

*WEBオンラインの進め方に不安がある方は、当院の職員からできる限りのサポートをさせていただきます。ぜひこの機会にご参加ください。

*今回のご参加者は、ケアマネジャー、看護師、医師、在宅医療・介護連携担当者の方に限らせていただきます。

▼【お申込み】こちらをクリック▼

WEBオンライン 地域連携会申込フォーム

医療法人社団 双愛会

事務局長 清水 雄司

y.shimizu@twinheartmedical.com

電話番号:03-5480-1810

在宅認知症センターについてのご案内

こんにちは、事務局長の清水です。

本日は、当法人の在宅認知症センターについて

【1】在宅認知症センター長のご紹介

【2】在宅認知症センターの特徴

にわけてご案内いたします。

—————————————————————

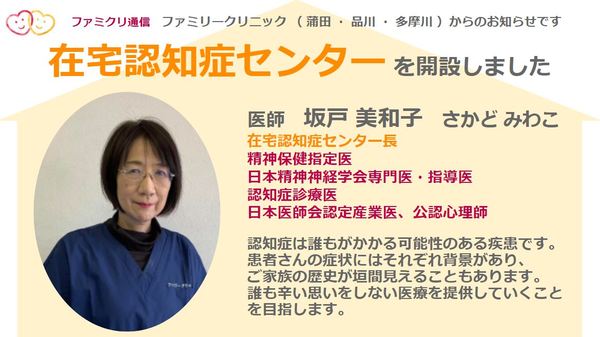

【1】在宅認知症センター長のご紹介

—————————————————————

在宅認知症センター長

医師 坂戸 美和子 さかど みわこ

精神保健指定医

日本精神神経学会専門医・指導医

認知症診療医

日本医師会認定産業医

公認心理師

認知症は誰もがかかる可能性のある疾患です。

患者さんの症状にはそれぞれ背景があり、ご家族の歴史が垣間見えることもあります。

誰も辛い思いをしない医療を提供していくことを目指します。

—————————————————————

【2】在宅認知症センターの特徴

—————————————————————

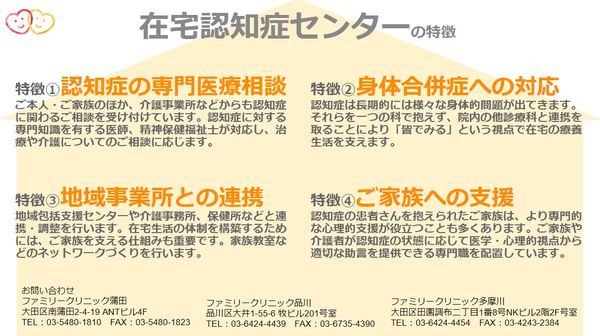

特徴①認知症の専門医療相談

ご本人・ご家族のほか、介護事業所などからも認知症に関わるご相談を受け付けています。認知症に対する専門知識を有する医師、精神保健福祉士が対応し、治療や介護についてのご相談に応じます。

特徴②身体合併症への対応

認知症は長期的には様々な身体的問題が出てきます。それらを一つの科で抱えず、院内の他診療科と連携を取ることにより「皆でみる」という視点で在宅の療養生活を支えます。

特徴③地域事業所との連携

地域包括支援センターや介護事務所、保健所などと連携・調整を行います。在宅生活の体制を構築するためには、ご家族を支える仕組みも重要です。家族教室などのネットワークづくりを行います。

特徴④ご家族への支援

認知症の患者さんを抱えられたご家族は、より専門的な心理的支援が役立つことも多くあります。ご家族や介護者が認知症の状態に応じて医学・心理的視点から適切な助言を提供できる専門職を配置しています。

—————————————————————

ご案内は以上です。

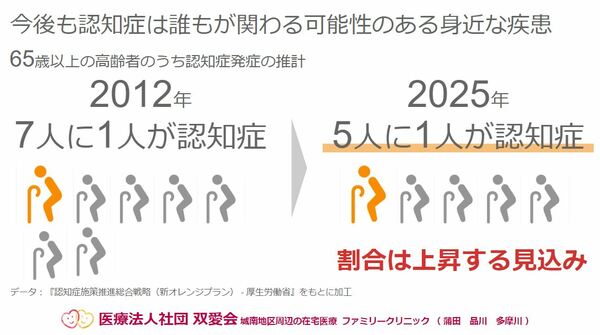

厚生労働省のデータより、2025年には認知症の人は約700万人前後になり、65歳以上高齢者に対する割合は、2012年の約7人に1人から約5人に1人に上昇する見込みとなる推計があります。

今後も認知症は誰もが関わる可能性のある身近な疾患と言えます。

認知症に関わるご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

お問い合わせ

ファミリークリニック蒲田

大田区南蒲田2-4-19 ANTビル4F

TEL:03-5480-1810 FAX:03-5480-1823

ファミリークリニック品川

品川区大井1-55-6 牧ビル201号室

TEL:03-6424-4439 FAX:03-6735-4390

ファミリークリニック多摩川

大田区田園調布二丁目1番8号NKビル2階2F号室

TEL:03-6424-4454 FAX:03-4243-2384

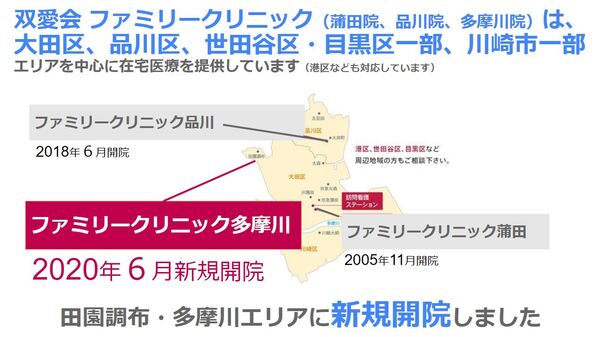

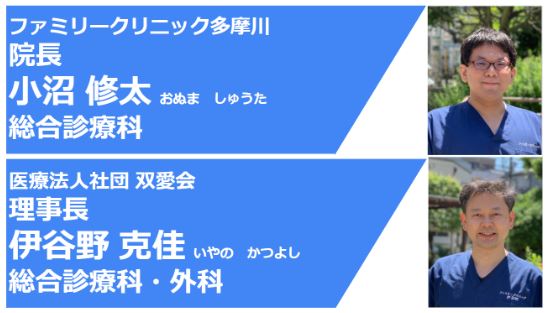

2020年6月1日 医療法人社団 双愛会 ファミリークリニック多摩川を新規開院しました

2020年6月1日 医療法人社団 双愛会 ファミリークリニック多摩川を新規開院しました。

蒲田院、品川院に続き3店舗目の在宅医療クリニックとして、主に田園調布・多摩川エリアを中心に在宅医療をご提供いたします。

ファミリークリニック多摩川

院長 小沼 修太 おぬま しゅうた

総合診療科

主に在宅医療の総合診療・緩和ケアの領域で研鑽を積んでまいりました。

また、4つの在宅センターと連携を取り、田園調布・多摩川エリアおよび大田区、品川区、世田谷区・目黒区一部、川崎市一部の地域を支えてまいります。

・在宅緩和ケアセンター

・在宅リハビリテーションセンター

・在宅認知症センター

・在宅救急センター

【診療科目】

内科、外科、緩和ケア内科、リハビリテーション科、精神科、皮膚科、整形外科、循環器内科、糖尿病内科

【所在地・アクセス】

〒145-0071

東京都大田区田園調布二丁目1番8号 NKビル2階

環状八号線沿い、田園調布駅・多摩川駅・雪が谷大塚駅からそれぞれ徒歩12分程度の立地です。

【電話・FAX】

電話番号:03-6424-4454 ・FAX番号:03-4243-2384

引き続き専門職の層の厚さと地域との多職種連携により、『在宅の総合病院』を目指してまいります。

今後とも何卒よろしくお願いいたします。

医療法人社団 双愛会

ファミリークリニック蒲田

ファミリークリニック品川

ファミリークリニック多摩川

【理事長インタビュー】在宅医療クリニックのIT活用について

- こんにちは、事務局長の清水です。

本日は在宅医療クリニックのIT活用について、理事長の伊谷野にインタビューしました。

清水:

当院ではIT活用が加速してきていると思います。電子カルテのクラウド化はもちろんのこと、電子カルテではできない機能についてはGoogle社のG SuiteやCybozu社のkintone、その他でも様々なITサービスで補完していますね。

改めて伊谷野先生は在宅医療クリニックのIT活用については、どんなことを考えて導入しているでしょうか?

伊谷野:

言うまでもないですが、在宅医療サービス(訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問栄養指導など)をご提供する上で、もはやクラウド化は欠かせないですね。訪問診療の場合、クリニックから5kmくらいまで離れた場所で診療を行いますからね。

どんなことを考えてIT導入をしているかという点については、一言で『法人理念・行動規範』に合っているか合っていないのかということを考えていると思います。

清水:

法人理念は『医療を通じて「安心して生活できる社会」を創造する』ですね。行動規範は『向上心・柔軟性・誠意・敬意・チームワーク・効率性』になります。確かに効率性というキーワードは親和性高いように感じます。

伊谷野:

法人理念や行動規範のことを掘り下げると今回のテーマの時間がすべて終わってしまうので今回は割愛しますね(笑)。法人理念や行動規範と照らし合わせながら『患者様・ご家族と直接コミュニケーションをすべき時間』と『それ以外の時間』に分けて考えていたように思います。

医師が最も『安心』をご提供できる時間は何か?ーーーそのことを追求すると、それは患者様やご家族と対話できている時間です。この瞬間はとても大切で、簡単に効率化ができるものでもありません。

しかし、それ以外の時間ーーー例えば、同じ内容を別々の紙に記載しなければいけない時間や欲しい情報を探す時間などはムダな時間になりますね。そのような領域はトコトン追求して削減し、医師やそれぞれの職員が本来やるべき大切な時間に力を注げる体制を意識しています。

清水:

本来やるべき仕事に集中する。言葉では理解しているつもりですが、気づけばやらなくても良かったことに時間を費やしてしまうことは結構心当たりありますね。

伊谷野:

私もありますけどね。笑

だからこそ、日々のルーティン業務を当たり前のことにしないように気をつけるようにしています。定期的に業務を振り返る時間は必要ですよね。ここって省けないかな?とかここは別の方法でできないかな?とか。そのような時に、進歩が著しいIT技術がピタッと当てはまる時があります。

清水:

なるほど。

ここ最近の環境を振り返るだけでも紙をプリントアウトすることがかなり少なくなったと感じています。

ITサービスは年々増えていますが、IT導入で失敗したことはありますか?

伊谷野:

それは恥ずかしながら失敗だらけですねー。

やっぱりシステムは使ってみないとわからないので、そもそもやりたかったことができなくて意味ないじゃん(汗)ってこともありました。

清水:

費用かけて活用できない状態だと苦しいですね。

伊谷野:

そうですね。

なので、IT導入時に気をつけていることのひとつには、『最低限これだけは成し遂げたい』という項目に絞って考えています。こんな機能もつけたい!あんな機能がほしい!と盛り込み過ぎると目的がブレてしまうことがあるからです。

加えて使った後にある程度の『修正ができるか?』という点はとても大事です。多大なコストをかけて完璧で素晴らしいシステム作りを目指すよりも、『小さく早く始めることができて、後で修正もできる』というシステムを選んだほうが業務に合わせやすいなと思います。最近は現場で修正ができるシステムが増えてきたと感じるので良い時代になってきましたよね。

清水:

医療業界は2年に1度の診療報酬改定もあるので、強制的に業務内容を変えなくてはいけないこともありますからね。最近使ってて良かったシステムはありますか?

伊谷野:

先日開催したWEBオンラインの勉強会は良かったですね。会議システムのZoomを今回は活用しましたが、WEBならではの良さを体感できました。今後も積極的に活用していきたいですね。

また、勉強会だけではなく病院間での退院前カンファレンスなどにも活用できると思います。在宅医療において多職種連携は必須ですが、場所時間を合わせることに結構苦労します。WEBでつないで対応できれば、開催のハードルも下げられますし、感染症のリスクも防げますね。

清水:

WEB勉強会は初回にも関わらず70名以上の方に参加いただきました。ありがたいですね。

当院では院内カンファレンスはすでにWEB活用が定着しています。外部との情報連携にも活用していけると良いですね。

それではそろそろお時間になるので本日はここで終わります。

伊谷野:

ありがとうございました。

あくまでも関わる方に『安心』をご提供するためが第一にあって、その手段がIT技術ということですね。話しながら良い振り返りができました。その前提を抑えつつ、これからも良い方法があれば積極的に取り入れていきたいと思います。

医療従事者の中にもIT化していきたいという方は多いと思うので、うまく活用して便利な地域社会にしていければと思います。

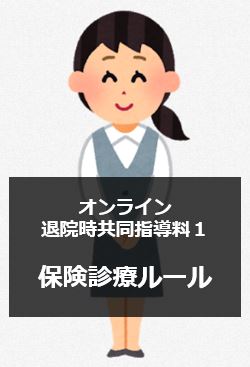

【医事課ブログ】オンライン通話のカンファレンス時の算定~退院時共同指導料1~

こんにちは、医事の船生です。

新型コロナウイルス感染症により自粛生活が続き、25日に緊急事態宣言解除がでました。

当院の医療従事者においては、引き続き感染拡大に気を付けながら訪問診療を行っています。

このような時期において、医療機関としては患者様やご家族、医療従事者を安全を守りつつ、退院後の在宅療養上に必要な説明や指導等を行う必要性を感じています。

そこで、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導を行うという選択肢も必要と考え、今回はビデオ通話が可能な機器を用いた保険算定についてご紹介させて頂きます。

—————————————————————

★ 退院時共同指導料1 1500点 ★(施設基準届出)

保険医療機関に入院中の患者について地域において退院後の患者の在宅医療を担う保険医又は保険医の指示を受けた保健師、看護師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士が患者の同意を得て、退院後の在宅療養上必要な説明及び指導を、入院先の保険医又は保険医の指示を受けた保健師、看護師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士と共同で行った上、文書による情報を提供した場合に入院中に1回に限り在宅医療機関において算定する。

厚生労働大臣が定める疾病等の患者については当該入院中2回に限り算定できる。(患者への文書による情報を提供は必須)

共同指導は当該患者が入院している保険医療機関と在宅療養担当医療機関等の関係者全員が入院先において実施することが原則であるが、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定可能となった。

(※入院先側は多機関共同指導加算を算定する場合には、2者が入院先に赴く必要があるが往診側は最低1名及び機器にての共同指導でも問題はない)

—————————————————————

このことにより、医療従事者間の密を守りながら患者様の在宅に向けての受け入れ準備等、地域においてしっかりと連携することでき、結果、安心・安全な医療を提供できるようになります。

今後も患者様に寄り添いながら、しっかりとした医療が提供できるよう、情報を発信していきたいと思います。

医事課長

船生

構音障害(こうおんしょうがい)について

こんにちは。

言語聴覚士の小杉です。

本日は構音障害(こうおんしょうがい)についてのお話をしたいと思います。

構音障害とは、正しく発音が出来ない状態の事を言います。

構音障害には大きく2つに分けて考えられます。

①機能性構音障害

言葉を発する器官には問題が無いにも関わらず、発音がおかしい場合を言います。例えば、「みかん」を「みたん」となってしまう場合などがあります。子音の構音獲得期(5〜7歳)を過ぎても、発音の不明瞭さがある場合はリハビリを行うケースが多いです。

②運動障害性構音障害 (dysarthria:ディサースリア)

神経・筋肉の病気が原因となり、口腔・舌・咽頭等の発声発語器官のどこかに、運動障害が起こり、うまく話せない状態を言います。

以前お伝えした失語症も、コミュニケーションの問題でしたが、構音障害の場合、「読む」「書く」「聴く」の言語面での障害は出てきません。「話す」という事で問題となってくるのです。

具体的な症状は以下のようなものになります。

・呂律が回らない

・声が出しづらい

・声がかすれてしまう

・高い声が出にくくなった

・抑揚が無くなった

・声が震えてしまう

・声の大きさにバラツキが出てきてしまう

・聞き返される事が多い など

脳血管疾患後、多系統萎縮症やパーキンソン病等の進行難病の方などで、上記の症状を訴えられることが多いです。

声を出すためには、吐く息(呼気)、声帯、舌、口唇等を細かく使い分けていく必要があります。使う場所は、食事をするときにも使う器官になります。嚥下の場合は、パワーが必要になりますが、構音の場合は繊細な動きと呼気のバランスが必要になってきます。

進行難病の方は、嚥下障害よりも先に、話しづらさから自覚されることが多い印象があります。少し話しづらくなってきたなと思った際、言語のリハビリは適応になるのかと、ご相談いただけると、病態の進行予防として早期に関わる事が出来ます。

構音障害が気になった方は、耳鼻咽喉科や脳神経内科等でもご相談されることもおすすめです。リハビリの適応になった場合、言語聴覚士を探してみて下さい。当院の訪問リハビリで実施することも出来ます。ご心配のある方は、ご連絡ください。

ファミリークリニック蒲田

ファミリークリニック品川

言語聴覚士 小杉

🥛脱水にご用心🥛

こんにちは。

ファミリークリニック 管理栄養士の青山です。

気温も徐々に高くなってきて、日中は30度近くになることも出てきました。真夏でなくても知らず知らずのうちに脱水になっている場合があります。気温が上がり始めたこの時期から、こまめに水分補給をして脱水を起こさないように注意しましょう!!

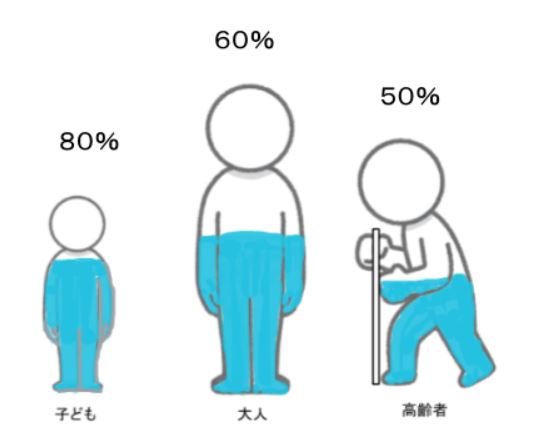

人の体は6割が水と言いますが、年齢や体格により体の中に含まれる水分の割合が変わります。一般的には乳幼児は7〜8割、普通体型の成人は6割、高齢者は5割程度と言われています。

子どもや高齢者は水分喪失の影響を受けやすく、特に高齢者は喉が乾いたという感覚がわかりにくくなり、気づかないうちに脱水を起こしているという場合もあります。

喉が乾く前に、こまめに水分をとりましょう。

脱水予防のポイント1:水分量

必要な水分の目安量は 体重1㎏あたり40ml です。

例えば体重50㎏の方は50㎏×40ml = 2000ml

一般的には食事の中に1000ml程度の水分が含まれているため、

飲料水として1000mlほどとる必要があります。

脱水予防のポイント2:飲み物の種類

普段通り、きちんと食事がとれている方は水やお茶などの飲み物を飲んでいただければ大丈夫です。

しかし、食事や汗には塩分が含まれます。食事が減っている方や運動や発熱などでたくさん汗をかいた方は水やお茶だけではなくスポーツドリンクや経口補水液も取り入れるようにしてください。

《 1日の飲み方の量や内容の目安 》

3食きとんと食べている方:

水やお茶を1日コップ7−8杯

または、500mlペットボトル2本

食事量が減ってしまった方、たくさん汗をかいた場合:

なるべく上記の水分量+スポーツドリンクなどを500ml追加

たくさんの量が飲めない方も1日の水分量の1/3くらいはスポーツドリンクや経口補水液にしてみましょう。

脱水予防のポイント3:飲み方

食事がとれている方もとれていない方も、1度にたくさん飲むのではなく、1日を通してこまめに飲むことも大切です。

例えば、食事中にコップ1〜2杯ずつ、食事の合間にコップ1杯ずつ、寝る前と起床後にコップ1杯ずつ といように複数回に分けて飲みましょう。

以上、本日は脱水について記載いたしました。

ご参考にしていただければ幸いです。

ファミリークリニック蒲田

ファミリークリニック品川

管理栄養士 青山

2020年6月1日 医療法人社団 双愛会 ファミリークリニック多摩川を新規開院いたします

2020年6月1日 医療法人社団 双愛会 ファミリークリニック多摩川を新規開院いたします。

蒲田院、品川院に続き3店舗目の在宅医療クリニックとして、主に田園調布・多摩川エリアを中心に在宅医療をご提供いたします。

ファミリークリニック多摩川

院長 小沼 修太 おぬま しゅうた

総合診療科

主に在宅医療の総合診療・緩和ケアの領域で研鑽を積んでまいりました。

また、4つの在宅センターと連携を取り、城南地域を支えてまいります。

・在宅緩和ケアセンター

・在宅リハビリテーションセンター

・在宅認知症センター

・在宅救急センター

【診療科目】

内科、外科、緩和ケア内科、リハビリテーション科、精神科、皮膚科、整形外科、循環器内科、糖尿病内科

【所在地】

〒145-0071

東京都大田区田園調布二丁目1番8号 NKビル2階

環状八号線沿い、田園調布駅・多摩川駅・雪が谷大塚駅からそれぞれ徒歩12分程度の立地です。

引き続き専門職の層の厚さと地域との多職種連携により、『在宅の総合病院』を目指してまいります。

今後とも何卒よろしくお願いいたします。

医療法人社団 双愛会

ファミリークリニック蒲田

ファミリークリニック品川

ファミリークリニック多摩川

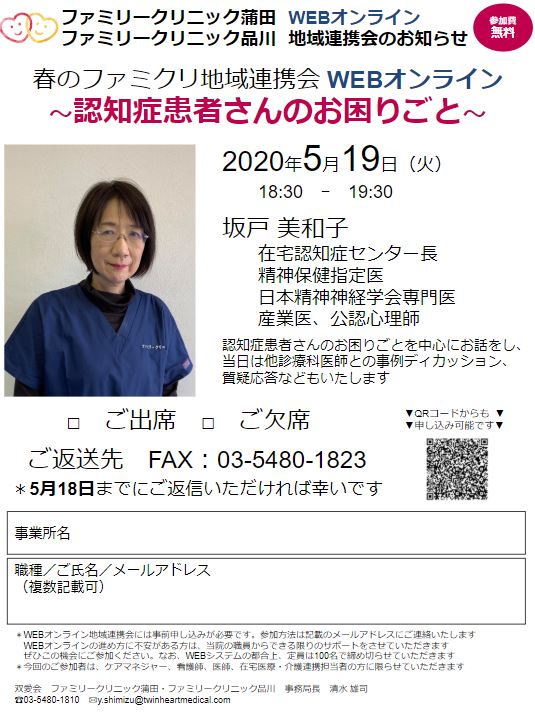

〜認知症患者さんのお困りごと〜春のファミクリ地域連携会 WEBオンライン版開催のお知らせ

こんにちは、事務局長の清水です。

ファミリークリニック蒲田・ファミリークリニック品川の地域連携会開催をご案内いたします。

今回はWEBオンライン版として『認知症患者さんのお困りごと』をテーマに開催いたします。

講師は当院の在宅認知症センター長の坂戸(精神保健指定医、日本精神神経学会専門医)になります。

WEBオンライン版ということで当院としても初めての試みになりますが、ぜひお気軽にご参加いただければ幸いです。

春のファミクリ地域連携会 WEBオンライン

〜認知症患者さんのお困りごと〜

◆開催日時:

2020年5月19日(火)

18:30 ー 19:30

◆講師:

坂戸 美和子

医療法人社団 双愛会(ファミリークリニック蒲田・ファミリークリニック品川)

在宅認知症センター長

精神保健指定医

日本精神神経学会専門医

産業医、公認心理師

◆その他、当院参加予定の医師

【総合診療科・緩和ケア内科】

伊谷野 克佳 医療法人社団 双愛会 理事長

三原 良孝 ファミリークリニック品川 院長

田代 雅紀 在宅緩和ケアセンター長

小沼 修太

高良 憲一

浅井 翔太

須藤 大輔

山下 航

【リハビリテーション科】

高橋 洋 在宅リハビリテーションセンター長

◆内容:

認知症を中心にお話をし、当日は当院の他診療科医師との事例ディカッション、質疑応答などもいたします。

*WEBオンライン地域連携会には事前申し込みが必要です。参加方法は登録いただいたメールアドレスにご連絡いたします。

*WEBオンラインの進め方に不安がある方は、当院の職員からできる限りのサポートをさせていただきます。ぜひこの機会にご参加ください。

*WEBシステムの都合上、定員は100名で締め切らせていただきます。

*今回のご参加者は、ケアマネジャー、看護師、医師、在宅医療・介護連携担当者の方に限らせていただきます。

▼【お申込み】こちらをクリック▼

WEBオンライン 地域連携会申込フォーム

医療法人社団 双愛会

事務局長 清水 雄司

y.shimizu@twinheartmedical.com

電話番号:03-5480-1810