~保湿剤の使い方について~月刊*ファミクリWOCかわら版12月号_vol.14

WOC(ウォック)とは、褥瘡をはじめあらゆる創傷とストーマ、失禁分野について専門性の高い看護を実践できる看護師の通称です

2021年12月(Vol.14)

寒くなりましたね。2021年もあと少しで終わりですね。何かと気忙しい毎日ですが、保湿剤を塗ってぷるぷるのお肌で新年を迎えましょう。今回は保湿剤の使い方についてお話しします。

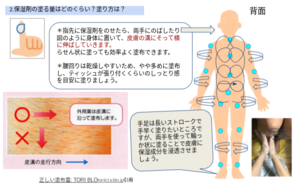

1.保湿剤を塗るタイミングはいつ?

入浴や清拭で水分を吸収した時が絶好のタイミングです!

・・・が、ある研究では、保湿剤を入浴1分後に塗布したケースと 1 時間後に塗布したケースでは優位な差を認めなかったそうです。ですので入浴後時間が経っていても諦めないで、

更衣のときや起床時、寝る前のタイミングで1日1.2回塗ることを目標にしましょう

新年号は保湿剤の継続看護についてお話します。いつもかわら版を観ていただき、ありがとうございます! 皆さま、よいお年をお迎えくださいませ。

ファミクリ公式 LINEはじめました!お友だち登録をよろしくお願いいたします!

お写真によるWOC相談も承ります!!「友だち追加」QRコードから読取をお願いします。

お写真によるWOC相談も承ります!!「友だち追加」QRコードから読取をお願いします。

医療法人社団 双愛会

ファミリークリニック蒲田・品川・多摩川

野口祥子(のぐちやすこ)

皮膚・排泄ケア認定看護師

mail:y.noguchi@twinheartmedical.com

~皮膚の保湿~月刊*ファミクリWOCかわら版11月号_vol.13

WOC(ウォック)とは、褥瘡をはじめあらゆる創傷とストーマ、失禁分野について専門性の高い看護を実践できる看護師の通称です

2021年11月(Vol.13)

色づいた樹々も素敵ですが、秋ならではの果物や食べものにも魅力を感じます。旬のものをカラダに取り入れて、ゆっくりと呼吸をしてみましょうね。ひきつづき今回も皮膚の保湿についてお話します。

1.乾燥した皮膚には何が必要か

乾燥した皮膚はまるで干ばつの土地のようです。

乾燥した皮膚はまるで干ばつの土地のようです。

皮膚の表面が割れ、外からの有害物質が入り、水分は抜け放題の状態です。

ここに保湿成分や水分を与え、脂で蓋をすることで潤った土地や健康的な皮膚へ導くことができます。

2.保湿剤の種類と効用

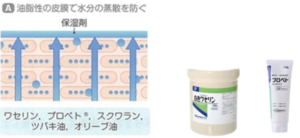

保湿剤はエモリエント(脂性)とモイスチャライザー(水結合性)の2種類に分類され、共に角層の水分量を保持し皮膚表面を柔らかくしますが、図のように作用が異なります。

脂で蓋をするエモリエント

水分結合物質や保湿成分として働くモイスチャライザー

干ばつした土地のようなドライスキンは、モイスチャライザーのように水を入れて、逃さないようにする必要がありますね!

干ばつした土地のようなドライスキンは、モイスチャライザーのように水を入れて、逃さないようにする必要がありますね!

次回は保湿剤の塗る量やタイミングについてお話します。

ファミクリ公式 LINEはじめました!お友だち登録をよろしくお願いいたします!

お写真によるWOC相談も承ります!!「友だち追加」QRコードから読取をお願いします。

お写真によるWOC相談も承ります!!「友だち追加」QRコードから読取をお願いします。

医療法人社団 双愛会

ファミリークリニック蒲田・品川・多摩川

野口祥子(のぐちやすこ)

皮膚・排泄ケア認定看護師

mail:y.noguchi@twinheartmedical.com

~皮膚の乾燥~月刊*ファミクリWOCかわら版10月号_vol.12

WOC(ウォック)とは、褥瘡をはじめあらゆる創傷とストーマ、失禁分野について専門性の高い看護を実践できる看護師の通称です

WOC(ウォック)とは、褥瘡をはじめあらゆる創傷とストーマ、失禁分野について専門性の高い看護を実践できる看護師の通称です

2021年10月(Vol.12)

秋の深まりを感じるこの頃、皆さまいかが過ごしですか?季節の変わり目は体調を崩しやすいのでご自愛くださいね。空気が乾燥してきましたので保湿についてお話します。

1.皮膚の乾燥はなぜ起こるのでしょうか? 乾燥するとなぜ悪いのでしょうか?

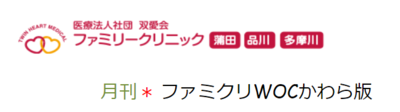

皮膚の最外層の角層には外界の刺激から守るバリア機能と体内の水分を逃さない水分保持機能があります。

両者ともに角質の①皮脂②角質細胞間脂質③天然保湿因子が重要ですが、加齢によって減少し乾燥を招きます。

乾燥した皮膚では、セラミドや発汗の減少、皮脂分泌の低下によるバリア機能の低下が起こり、アレルゲン・細菌などが体内に侵入し、かゆみに関係する神経が皮膚の表面に伸びてくるためにかゆみが生じます。このかゆみが患者さんにとって不眠や苦痛を生じて良くないのです。

2.皮膚の乾燥はどのように防ぐのでしょうか?

垢すりは水分保持能のある角質を剥がしてしまいます。暖かい部屋や電気毛布、熱い湯の入浴も皮膚の水分を蒸散し乾燥を進めますので避けましょう。調湿として部屋に洗濯物を干したり、洗面器に水を張ってハンガーに掛けたタオルの裾を給水させることで乾燥を防ぐことができ感冒予防にもなります。日頃から保湿剤を塗布して、潤いのある皮膚に導きかゆみを起こさないようにしましょう。

次回は保湿剤の種類と塗る量やタイミングについてお話します。

ファミクリ公式 LINEはじめました!お友だち登録をよろしくお願いいたします!

お写真によるWOC相談も承ります!!「友だち追加」のQRコードから読取

お写真によるWOC相談も承ります!!「友だち追加」のQRコードから読取

医療法人社団 双愛会

ファミリークリニック蒲田・品川・多摩川

野口祥子(のぐちやすこ)

皮膚・排泄ケア認定看護師

mail:y.noguchi@twinheartmedical.com

~読書の秋~当院では定例読書会を行っています

こんにちは、双愛会 総務IT担当の前島です。

双愛会では有志のメンバーで毎月1回、読書会を行っています!

『一人では諦めてしまった読破の難しい本…💦 みんなでなら読み解けるのでは?』

『過去の歴史や失敗に学んでみたい!』

『普段は本を読まないけれど…もっとライトに書籍に触れてみたい』

そんな想いで昨年12月から始まったこの企画、早くも10回の開催を迎え、

現在2冊目の書籍として渋沢栄一氏の『論語と算盤(角川ソフィア文庫)』を

一生懸命、みんなで読み解いています。

(NHK大河ドラマに便乗させていただきました・・・笑)

当院理事長も毎回参加し、各自自宅からオンラインで飲食OK、

(アルコールも交えながら…)ゆる~く気ままに楽しんでいます!

こんな感じでワイワイしていますが、実は真面目に毎回議事録も取っていますよ👏

1冊目は名著、『失敗の本質』に組織構造・運営の難しさを学びました。

各人や組織で直面している課題のヒント💡になる気付きも沢山ありました!

毎月1~2章ずつ、各自のレベル感に合わせて読み解き、

想ったことや、日常生活や組織内で感じることと重ねて、自由に話し合う。

自分だけでは気が付かなかった視点に驚いたり、

毎回新しい発見と出会ったりと、とても充実した時間が過ごせています!

いつか院外の方とも図書を通じて交流ができると良いなと考えています。

みなさまも読書の秋、有意義にお過ごしください!

医療法人社団 双愛会 ファミリークリニック

総務担当 前島

ファミクリ公式 LINEはじめました!お友だち登録をよろしくお願いいたします!

各事業所の皆様、当院皮膚・排泄ケア認定看護師による患部写真を用いた

WOC相談等も行っております。

「友だち追加」のQRコードから読取

~ストーマ装具を検討するとき~月刊*ファミクリWOCかわら版9月号_vol.11

WOC(ウォック)とは、褥瘡をはじめあらゆる創傷とストーマ、失禁分野について専門性の高い看護を実践できる看護師の通称です

2021年9月(Vol.11)

8月の終わりから、あまりにも早い日没に驚いております。このように歳を取っていくのですよね(^^;)今回も8月号の続きで、ストーマについてお話します。

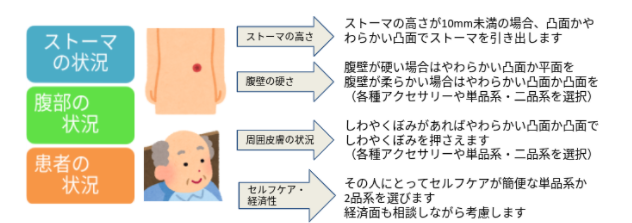

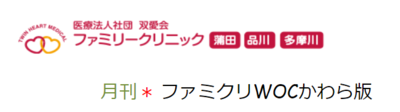

ストーマ装具を検討するとき、ストーマ装具の平面型、やわらかい凸面型、凸面型のどれを選びますか?

面板の形状には平面・凸面、やわらかい凸面があります。それぞれの特徴とストーマの状況、腹部の状況、患者さんの状況に当てはめて考えてみましょう。

3ヶ月にわたり、ストーマについてお話させていただきました。また一緒に考えていけるといいですね!

🙉去る🙉 9/16(木)「外用薬の基剤の分類、ドライスキンとスキンケア」という表題で保湿剤で有名なマルホ株式会社さんと皮膚の勉強会をリモートで行いました!!

参加者の方にサンプルをお届けし、体験型勉強会となりました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございます!

以下アンケートでお答えいただいた内容を一部抜粋してご紹介します。

●ステロイドの使用方法や、外用薬の基剤に関して、勉強になりました。”適宜適量”に関しての説明は、すぐにでも患者さ んへの説明に役立てていきたいと思います。

●ヒルドイド軟膏はよく使われます。血行促進で痒みがある方はやめる方が多くいますが、続けることも考え塗り続けた いと思います。

●内容はどれもすごく勉強になることばかりでしたが、中でも、塗る部位によって、経皮吸収率が違うということは今まで全く知らずにいたので、すごく驚きました。塗り薬についてはついさらっと流してしまうことが多かったので、本日の勉強会で詳しいご説明を聞くことができて、とても勉強になりました。

ファミクリ公式 LINEはじめました!お友だち登録をよろしくお願いいたします!

お写真によるWOC相談も承ります!!「友だち追加」のQRコードから読取

お写真によるWOC相談も承ります!!「友だち追加」のQRコードから読取

医療法人社団 双愛会

ファミリークリニック蒲田・品川・多摩川

野口祥子(のぐちやすこ)

皮膚・排泄ケア認定看護師

mail:y.noguchi@twinheartmedical.com

~ストーマ管理のポイント~月刊*ファミクリWOCかわら版8月号_vol.10

WOC(ウォック)とは、褥瘡をはじめあらゆる創傷とストーマ、失禁分野について専門性の高い看護を実践できる看護師の通称です

WOC(ウォック)とは、褥瘡をはじめあらゆる創傷とストーマ、失禁分野について専門性の高い看護を実践できる看護師の通称です

2021年8月(Vol.10)

毎日暑い中、自転車での訪問お疲れさまです。暑さ対策として首に巻く保冷剤やミニ扇風機を愛用しております。おすすめですよ〜‼ 7月号からの続きでストーマについてお話します。

みなさんはストーマ装具をどのように選んでますか?

*ストーマ装具は一般的に「パウチ」と言われますが、正しくは「ストーマ装具」です。

現在数百種類を超えるストーマ装具がありますが、どのような基準で選ぶのでしょうか?

前号にありましたように、ストーマの状況や腹部の状況、患者さんの状況をもとに検討していきます。

*ストーマ装具は面板(めんいた)とストーマ袋で構成されています。

*面板は腹壁に直接貼り付けて、皮膚に排泄物が付着しないよう働きます。

貼り続けても負担が少ないように天然素材を使用した皮膚保護剤でできています。

ストーマ袋は排泄物を収集し、その重さによって排泄物を破棄するタイミングがわかるため、直腸や膀胱の働きを代償します。

STEP1.ストーマ装具には単品系装具(ワンピース)と二品系装具(ツーピース)があり、それぞれ特徴があります。使用している意味を捉え、患者さんの生活に合っているか見極めましょう。

例えば・・・Aさんは値段が高くても、袋だけ交換できる2ピースがいいんだな・・・

例えば・・・Aさんは値段が高くても、袋だけ交換できる2ピースがいいんだな・・・

Bさんはシンプルケアの1ピースね!

という具合に患者さんの好みや個別性に合ったものが選択できていれば良いです。

生活用具給付金の枠内で収めるなどの場合はご相談ください。

【研修案内】

来たる!!

9/16(木)18:30〜20:00

保湿剤で有名なマルホ株式会社さんと皮膚の勉強会をリモートで行います!

「外用薬の基剤の分類、ドライスキンとスキンケア」(60分)

参加者の方にサンプルお届けします!

お申し込みは mail:y.noguchi@twinheartmedical.com又はこちらのQRコードからどうぞ

【お申し込み期日】9月9日(木)までにお願いします。

【お申し込み期日】9月9日(木)までにお願いします。

ファミクリ公式 LINEはじめました!お友だち登録をよろしくお願いいたします!

お写真によるWOC相談も承ります!!「友だち追加」のQRコードから読取

お写真によるWOC相談も承ります!!「友だち追加」のQRコードから読取

医療法人社団 双愛会

ファミリークリニック蒲田・品川・多摩川

野口祥子(のぐちやすこ)

皮膚・排泄ケア認定看護師

mail:y.noguchi@twinheartmedical.com

~ストーマ管理のポイント~月刊*ファミクリWOCかわら版7月号_vol.9

2021年7月(Vol.9)

梅雨が明けると自転車で回る私達にはきびしい夏がやってきます。水分と塩分を補給しながらなんとか乗り越えましょう!今回はストーマについてお話します。

ストーマ管理は訪問看護の依頼理由の上位にあがってきます。ストーマ管理のポイントを押さえましょう。

ストーマ保有者にとっていちばん大切なことは、排泄物が漏れないこと!!

*ストーマを造設してからセルフケアを練習し自宅に戻りますが、病院で出来ていたことが自宅ではできなくなることが多々あります。そういった時こそ訪問看護師さんが環境を整えたり(ストーマグッズをかご等にひとまとめにすることやケア時の姿勢を安楽にすること)、本人のセルフケア能力を見極めて支援することが必要です。

*ストーマ装具からの予定外の排泄物の漏れは、ストーマ保有者のQOLの低下だけではなく、不安の増幅や自信喪失につながることになるため対応を急ぐ必要があります。

*訪問看護師さんは、ストーマの対応に慣れていることもあり、排泄物が漏れないように何とか対応されますが、十分ではないことがあります。経験知で「何となくこれがいいのではないか」というケアでは、根本的な解決に至っていないことがあるため、一緒に考えていけたら良いですね。

面板の種類や選定方法のコツは次回のかわら版で取り上げます。

かわら版で取り上げてほしい内容や日常的に困っている WOC分野のご相談もお待ちしております。

お電話の他、ファミクリWOC相談フォームからもお問い合わせいただけます。

医療法人社団 双愛会

ファミリークリニック蒲田・品川・多摩川

野口祥子(のぐちやすこ)

皮膚・排泄ケア認定看護師

mail:y.noguchi@twinheartmedical.com

【7月20日 勉強会のお知らせ】リハ医が考えるこれからの訪問リハ~地域リハの考え方~

在宅リハビリテーションセンター通信

2021年7月20日の勉強会のお知らせ

在宅リハビリテーションセンター副センター長の原田です。

介護報酬改定などで、

大きく介護保険の進み方と地域のリハビリのあり方が変わってきています。

また、医療が進歩することで

地域でのリハビリも以前より対応する患者さんが多様化してきていると思います。

そのような日々現場での悩み

・リハビリを相談する場所がない…

・医療とリハビリをうまくつなげることが出来ない…

・患者さんにリハビリとしての病状説明をして欲しいのにしてもらえない…

など日々の訪問で悩まれることが多いと思います。

その時にセラピストとしてどのように対応すればいいのか、

ケアマネジャーとしてどのように医療と介護をつないだらいいのか、

などを医師でリハビリテーション専門医の高橋がお話させていただきます。

地域にはリハビリが必要な方が多いのに、

地域にリハビリ専門医が少ない問題があります。

また、地域を専門にリハビリ診療を行っている事業所も少ないので

この機会に是非参加いただければと思います。

また、リハビリテーション医とは?

(リハビリテーション医はほとんどの方が大学病院など大きな病院に務めていて

関わることが少ないです)

どのような仕事、役割かを知ることができる機会となりますので、

ご参加いただければと思います。

【申込期日】7月19日(月)まで

申し込み方法

①こちらをクリックして ”ファミクリ勉強会申込フォーム” から申し込みいただけます

②下記のQRコードから申し込みいただけます

在宅リハビリテーションセンター それぞれの役割(医師、相談員、療法士)について

在宅リハビリテーションセンター副センター長の原田です。

在宅リハビリテーションセンターを設立し、1年と数ヶ月がたちました。

皆様のおかげでリハビリ診療のご依頼も増えてきております。

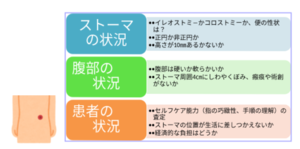

その際に、診療の流れを知りたいやその様なチームなのかと質問をいただことがあります。

質問にお答えするために在宅リハビリテーションセンター(以下、リハビリセンター)のそれぞれの役割についてお伝えいたします。

リハビリセンターのメンバー

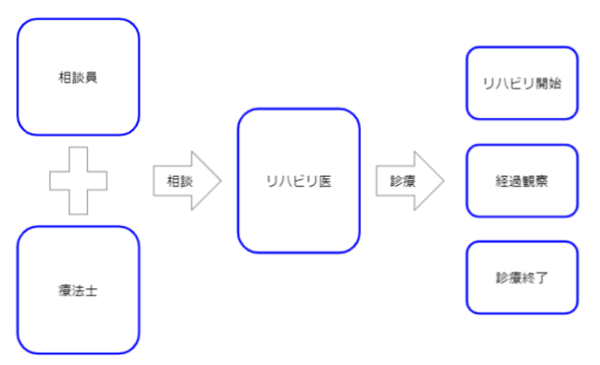

リハビリテーション医、相談員、療法士の3名でリハビリセンターとなっております。

それぞれ役割分担があり、チームで診療にあたっております。

リハビリテーション医

高橋 洋(リハビリテーション専門医、指導医)

リハビリ診療を通し、病気、既往歴、生活背景を複合的に診療から病気の診断、障害診断、そして生活の質を上げるためにどのようなリハビリが必要かを判断します。

各職種からの視点や意見をまとめ診断いたします。

その診断の上でリハビリ指示、装具作成、障害者手帳の作成などを行います。

相談員

介護支援専門員の資格を持った相談員が介護+福祉の視点から医療と福祉(介護)の橋渡しを行っています。

診療調整やCMとの診療同席の有無や介護との情報共有を行い、診療と介護が連携できるように調整をいたします。

療法士

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が診療に同席し、生活上での動作を確認、環境設定、介助方法などを指導いたします。

訪問リハビリ担当の療法士やCMさんが診療同席出来なかった際は中継役とし、情報共有を行い、リハビリセンターと訪問リハビリ、ケアプランが同じ方向で進めるようにいたします。

それぞれの役割により、リハビリ医が意見をまとめリハビリ診療と訪問リハビリ、そして本人、ご家族の希望が同じ方向を向き、よりよいリハビリを受けることができるようにいたします。

診療の流れ

リハビリ希望がありましたらリハビリセンターがチームで診療に伺います。

診療では、それぞれの視点からリハビリに必要な情報を集め、リハビリ医が情報をまとめ、どのようなリハビリが必要かを診断いたします。

院外の主治医とも情報提供書で連携をとり、主治医の治療と同じ方向性でリハビリが進むように連携して行きます。

そのため、診療開始時に主治医の情報提供書を頂いております。

リハビリ診療例:

リハビリ診療+装具診療+身体障害者手帳作成を行っている場面です。

セラピストが立位動作確認を行い、その際の状況を伝え、リハビリテーション医が装具を作成するか身体障害者手帳に必要な情報を判断しているところです。

リハビリセンターではそれぞれの役割を大切にし、各事業所と連携し、患者さん、ご家族を支援し、在宅で「やりたいこと」を実現できるようにチームで取り組んで参ります。

現在理学療法士、作業療法士募集しております。概要はこちらをクリックしてください。

また見学も可能ですのでご連絡ください。

在宅リハビリテーションセンター

副センター長・理学療法士 原田

~WOC同行訪問~月刊*ファミクリWOCかわら版6月号_vol.8

WOC(ウォック)とは、褥瘡をはじめあらゆる創傷とストーマ、失禁分野について専門性の高い看護を実践できる看護師の通称です。

2021年6月(VOL.8)

緊急事態宣言の延長、コロナワクチン接種にまつわる話題、オリンピック開催における世論など落ち着かない日々ですが、こんな時だからこそお家でリラクゼーションできる時間を大切にしたいですね!

今回はWOC同行訪問についてお話します。

1.WOC同行訪問とは?

地域包括ケアシステムを推進する国の動きに連動し、患者のニーズを満たす専門性の高い訪問看護の提供のこと。

WOC単独での算定はできず、必ず訪問看護師と同行し、患者・家族へケアの実践・指導・相談を行うことで1ヶ月に1回のみ1285点(医療保険)算定できる制度。

2.対象患者

・褥瘡 ( 真皮に至るもの以上の深さであること )

・人工肛門・人工膀胱 ( 周囲に皮膚障害があるもの、傍ストーマヘルニア等の合併症があるもの )

*なかなか良くならない褥瘡や管理困難なストーマの方がいらっしゃいましたらご相談ください!!

3. 費用の負担について

専門性の高いWOCケアが患者の局所や全身の改善につながり、家族の介護負担が軽減する、訪問看護師のスキルアップになるというメリットは期待できるが、費用は全面患者負担(医療保険で1285点の算定)。

医療保険が公費負担の方や支払い限度額が上限に達している方などにご利用いただいています。

4.同行訪問でのWOCの役割

患者・家族には直接的なケアの実施と指導、訪問看護師からケアの相談を受け、支援・指導を行う

5. 同行訪問の依頼〜導入について

同行訪問を行ってほしい患者家族がおられましたら、ファミリークリニックへお問い合わせください。

その後は野口が以下の流れで介入します。

①指示書依頼のため、主治医とコンタクトを取ります。

②患者さんと契約を行います。

③訪問看護ステーション担当者様と同行訪問の日時を決定します。

④同行訪問を行ったあと、患者様へケア表を提示し、訪問看護師・ケアマネージャーへ報告書を送付します。

かわら版で取り上げてほしい内容や日常的に困っている WOC分野のご相談もお待ちしております。

お電話の他、ファミクリWOC相談フォームからもお問い合わせいただけます。

医療法人社団 双愛会

ファミリークリニック蒲田・品川・多摩川

野口祥子(のぐちやすこ)

皮膚・排泄ケア認定看護師

mail:y.noguchi@twinheartmedical.com