失語症のリハビリについて

こんにちは。言語聴覚士の小杉です。

『失語症』という病気をご存知でしょうか。

脳梗塞や脳出血による脳血管疾患や、交通事故等による頭部外傷によって、言語を司る脳の部分に損傷があった場合に起こる言葉の障害の事をいいます。

言葉には「聴く」「話す」「読む」「書く」の側面があり、多かれ少なかれの障害が出てくる事があります。

脳の損傷場所やその範囲によっても、言葉の障害による症状は様々です。

◯場面にあった言葉をうまく思い出すことが出来ない

◯言われている言葉が理解出来ない

◯何か話していても、話している言葉がめちゃくちゃ

◯文字を理解出来ない

◯文字を書けない など

言葉を思うように理解出来なくなってしまっても、状況理解をすることは出来ます。なので、質問されているなという印象で、曖昧に返事をされることもあります。

例えば、「りんご」という言葉を聞き、

と林檎を思い浮かぶことが出来ます。

ところが、失語症の方の場合、

違う物が浮かんできたり、

何を言っているのかが分からないという事があります。

頭の中にある「言葉の辞書」と「物の意味の辞書」が結びつけることが出来ない状態になっているのです。

「聴く」「読む」の理解面、「話す」「書く」の表出面、

どこが一番障害になっているのか、そして強みはどこなのかを探す事が言葉の評価であり、

結びつきが難しい所を再構築していくことが、失語症のリハビリとなります。

失語症でコミュニケーションでお困りの方、

第三者の方と話す事に躊躇してしまう方、

自宅でコミュニケーション練習を行うことを希望される方はご相談ください。

言語聴覚士

小杉

対談ブログ~新型コロナウイルス感染症と廃用症候群(生活不活発病) 医師 高橋 × 理事長 伊谷野~

こんにちは、事務局長の清水です。

政府による新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言は7都府県を対象ーーーーその後、2020年4月16日に新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の対象地域を全国に拡大しました。実施期間は2020年5月6日までとしています。

このような文字通りの緊急事態の中、先が見えないという環境下においても、我々のような在宅医療クリニックにやるべきことやできることはあるのでしょうか?

今回は高橋先生、伊谷野先生と対談形式で進めさせていただきます。

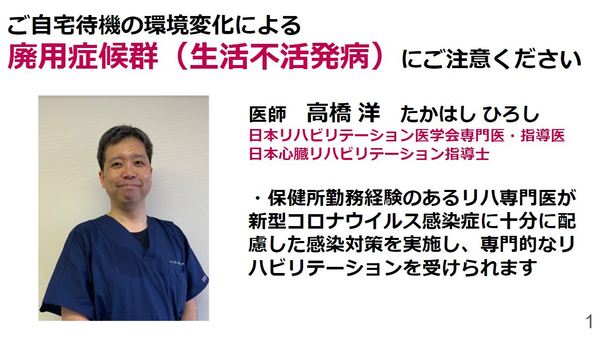

高橋先生のキャリアを一言でご紹介すると、保健所勤務経験があり、総合診療もしているリハビリテーション専門医ですね。

高橋先生、今回は様々な視点からお話いただけると嬉しいです。

運動していないことへの不安を解消したい

高橋:

ご紹介ありがとうございます。笑

これまでの経歴をこうやって見ると新型コロナウイルス感染症にも十分配慮した感染対策を行いながら、全身状態を確認して、専門的なリハビリテーションを提供しようと思っています。

そして結論から言いますと、患者さんやご家族、ケアマネジャーさんに向けてお伝えしたいことがあります。

外出自粛1ヶ月あたりから、訪問リハビリテーションなどを通じて少しでも運動することが必要です。

ここに1日の座位行動(座っているもしくは横になっていること)の時間が長いと死亡率がアップするという研究結果があります((文献) van der Ploeg HP, Chey T, Korda RJ, Banks E,Bauman A. Sitting time and all-cause mortality riskin 222 497 Australian adults. Arch Intern Med. 2012Mar 26;172(6):494-500.)

1日平均11時間以上座っている(もしくは横になっている)人は、4時間未満の人と比べて1.4倍命を落とす確率が上がるということです。また、1日の座位行動が8時間を超えてくると急にリスクが上がっていきます。

ただこれは45歳以上のオーストラリア人の研究データになり、働いていたり通常の生活をしたりしている人も含まれています。

ーーーー要支援、要介護のご高齢者に至ってはさらに注意する必要があるということでしょうか。

高橋:

そうなりますね。

これまで外出やデイサービス、デイケアなどで運動をしていた方が、現在ご自宅で待機の状態になっている場合、これからは廃用症候群(生活不活発病)を気にしなければいけない時期になります。一方で、新型コロナウイルス感染症の影響により不安な状態が続いているかと思います。

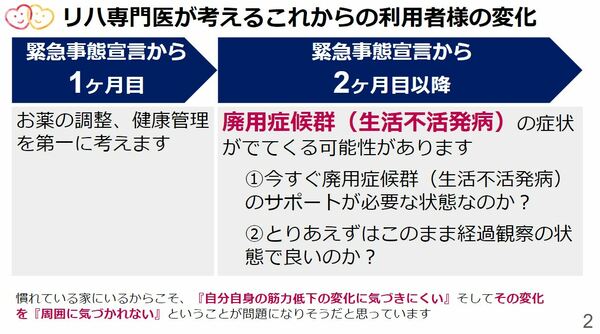

ケアマネジャーさんとしても、最初の1ヶ月は、利用者さんのお薬の調整や健康管理を第一に考えられたと思います。2ヶ月目に入り廃用症候群(生活不活発病)の症状ができてきた場合、「今すぐ廃用症候群(生活不活発病)のサポートが必要な状態なのか?」それとも「とりあえずはこのまま経過観察の状態で良いのか?」という判断がつきにくい状況でお困りになっていくのではないかと想像します。

今回の状況はケアマネジャーさんにとっても初めてのことになります。どこに相談して良いかもわかりません。筋力や体力が落ちることがわかっている中、様々な医学的側面を総合的に考えてプランを立てていく必要があることにお悩みになられるのではないかと思います。

そのようなときに、リハビリテーション専門医に相談していただけるとお役に立てることが多いと思います。

伊谷野:

たしかに緊急事態宣言後の今はとにかく感染防御を徹底する状況。つまり政府が呼びかけている三密(密閉・密集・密接)を避け、いわゆる新型コロナウイルスの集団感染(クラスター)発生を防止することが最も大事な時期だと言えます。

そこから今後もっと気にしなければならないことは『自宅待機状態が続いてしまうこと → 筋力が低下してしまうこと → 廃用症候群(生活不活発病)が進行してしまうこと → 寝たきり状態の人口が増加してしまうこと』という悪循環ですね。

まだ廃用症候群(生活不活発病)にまで気が回らないところではあるんですけど、今の状況が長期化していくことも考えていかなければいけませんね。

今はどうしてもずっと家にいる状態が続いてしまうので、廃用症候群(生活不活発病)が問題になってくる可能性は十分にありえます。

自宅待機が続くことの懸念点

高橋:

普段慣れている家にいるということは、実は最初は変化に気づきにくいという点もポイントです。慣れている家にいるからこそ、『自分自身の筋力低下に気づきにくい』そしてそのことを『周囲に気づかれない』ということが問題になりそうだと思っています。

もう少し具体的に説明すると、災害時に避難所でじっとして1週間もすると「筋力が低下してきている」と感じてしまうご家族は多いと思いますが、デイサービス、デイケアなどで行われている訓練や生活の状況を頻回に見ているご家族はそれほど多いわけではないので、自宅内でなんとなく生活ができてしまっていると、「普段とあまり変わらないし、、、歳のせいで少しよろけているんじゃないのかな???」とご家族が感じているうちに廃用症候群(生活不活発病)が進んでいくみたいになることを懸念しています。これから自宅待機の状況が続くと目立ってくる事例になるのではないでしょうか。

東日本大震災、熊本震災のときなどで、水分摂取が不十分で足を動かさないとエコノミークラス症候群になってしまうことは有名ですね。地震などの災害に対して、日本大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会のマニュアル(13ページ、14ページ)でも発生2ヶ月目から廃用症候群(生活不活発病)に対するリハビリテーションを巡回診療を用いて実施するように提案されています。

不活動によって内科的な影響も出てくると思うのですが

伊谷野:

そうですね。

循環器系で言えば、肺活量、心肺機能が落ちてくるということはあると思います。それも急に落ちてきてしまうこともあると思うんですね。そして肺活量が落ちると肺炎のリスクが出てくるということも十分に考えられます。

また足のむくみが増えるということもあるかもしれません。これは自宅から施設入所した方によく見られる現象ですが、入所後多くの方で足のむくみが出現します。これは自宅でそれなりに動いて生活している環境から施設に入所したとたん動くことが少なくなってしまったために生じる現象です。これと同様に新型コロナウイルスによる自宅待機の期間が長くなると足のむくみが出やすくなることが危惧されます。

あとは、ずっと座っていたり、横になっていたりすると認知機能が低下して認知症が加速する可能性もあります。

病気があると安静を第一に考えてしまい、不活動の状態になり易いです。そして、廃用症候群(生活不活発病)を知らずに進行を早めてしまうのではなく、早期発見と早期対応をすることが望ましいです。

一方で知識がない自己流のままで外出したり、過度な運動をしたりしてしまうと、転倒してしまうリスクもありますね。

そのあたりを高橋先生やセラピストといった専門職からフォローできると良いですね。

在宅医療 これからのリハビリテーション

ーーーー具体的にはどのようにしていくと良いのでしょうか?

高橋:

これまで外出できるくらいに動けていた人が、テレビでしているような手足を伸ばすような運動のみにしていると運動量が足りないということも十分にありえます。本当は人それぞれの個別性が高いので、それぞれにこうしたほうが良いとアドバイスできることが理想です。目標も人それぞれですからね。

さきほど伊谷野先生が挙げた認知機能の話をしていましたが、認知機能には歩くときに景色をみたり、会話をしたりしながら体を動かすことが良いと言われています。物を覚える時に歩きながらするとよく覚えられると行った具合にですね。

僕の経験では、20年前くらいは集まって体操のような運動することが生活期のリハビリテーションの主流でしたが、現在はパーソナルトレーナー、つまり『私のためだけに助言してくれる』といった個別指導の生活期リハビリテーションに人気があります。

その意味では今回の自宅待機の状態は、今までデイサービス、デイケアなどで何となくできていたことが、自宅の生活動作のなかでもできるということが可能だと感じていただく良い機会ではないでしょうか。

伊谷野:

やはり家の環境はそれぞれに違いますからね。本当の生活環境を有意義にしていただくという意味では、個別対応はとても良いことですね。

密集状態を避けることを考えると、今までの機能を各ご家庭に分散させる必要があるーーーーこれは企業で言うと、テレワークの考え方を導入する状況と似たような転換期になってくるかもしれませんね。

新型コロナウイル感染症で脅威にさらされている日々の運動能力や健康をファミリークリニックと一緒に守りませんか?

ーーーー訪問リハビリテーションを理解する上で、知っておいたほうが良いことはありますか?

高橋:

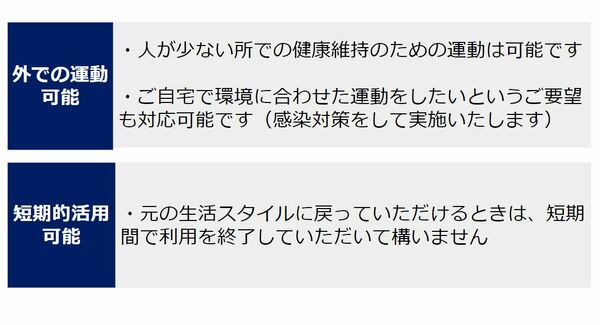

これはよくある誤解ですが、訪問リハビリテーションは『自宅内のみ』で行うリハビリテーションだけではありません。

密閉空間が気になるなら屋外の人が少ないところで散歩も兼ねて訓練を行うことも可能なのです。これは健康維持の散歩は不要不急の外出には当たらないという国の指針もあります。もちろんその逆で、外が心配だから家で運動したいというご要望があればそれも可能です。

また、当クリニックの訪問リハビリテーションの場合、保健所勤務経験のあるリハビリテーション専門医がバックアップすることで新型コロナウイルス感染症にも十分配慮した感染対策を実施して専門的なリハビリテーションを受けられるのも特徴ではないかと思います。

伊谷野:

とても良い取組みですね。実際、在宅医療でリハビリテーションを専門にしている医師自体が少ないですからね。求められていることだと思います。引き続き連携先の居宅介護支援事業所や訪問看護ステーション、病院とも良い連携をとってほしいです。

まとめると、緊急事態宣言から1ヶ月、2ヶ月が経過し、廃用症候群(生活不活発病)を気にしなければいけない時期かつ新型コロナウイルス感染症への不安が続いている時期になってきた場合を想定し、患者さんの体力低下→合併症→増悪させてしまう、というリスクを考えなければいけないということで、予防の観点でも対応が必要ですね。ファミクリの利用を短期的、一時的な利用でも構わないものとして、落ち着いたら元の生活に戻れるような準備やご支援をしていきたいですね。

その役割を高橋先生や在宅リハビリテーションセンターの職員、近隣事業所との連携で担っていただけると地域社会への不安解消、安心の提供につながります。

高橋:

はい、本当にその通りですね。

「リハをするかどうかわからない」という状態のままで構いませんので、お気軽にご相談いただきたいと思っています。

外来診療やデイサービスがいつものように行ける生活に戻ったら、いつもの生活スタイルに戻っていただくーーーーそれも在宅リハビリテーションセンターの大きな役割になります。

これまで外来通院を我慢してきた方、運動不足と思っている方の健康とリハビリテーションを支えていければ幸いです。

—————————————————————

対談ブログは以上です。

ご不明点やご質問はお気軽にご連絡ください。

医療法人社団 双愛会

事務局長 清水 雄司

y.shimizu@twinheartmedical.com

電話番号:03-5480-1810

🍙しっかり食べて体調を整えよう🍙

ファミリークリニック 管理栄養士の青山です。

外出自粛要請もあり、家の中で過ごす時間が長くなっている今日この頃・・・。食べるものも単調になりがちですが、こんな時こそ『バランスの良い食事』を意識してみましょう。

世の中には体に良いと言われる成分、食材、料理の情報が溢れています。でも、人間は雑食!これだけを食べていればいいという物はありません。どんなに健康に良いと言われる食材でも、それだけでは栄養に偏りが出てしまいます。偏った食事は代謝を悪くしてしまうこともあります。代謝が悪くなれば体調も崩しやすくなります。体調を整え免疫力を高めていくためにはいろいろな栄養を身体に取り入れることが大切です。そこで今回は、バランスの良い食事についてお話します。

食事のバランス

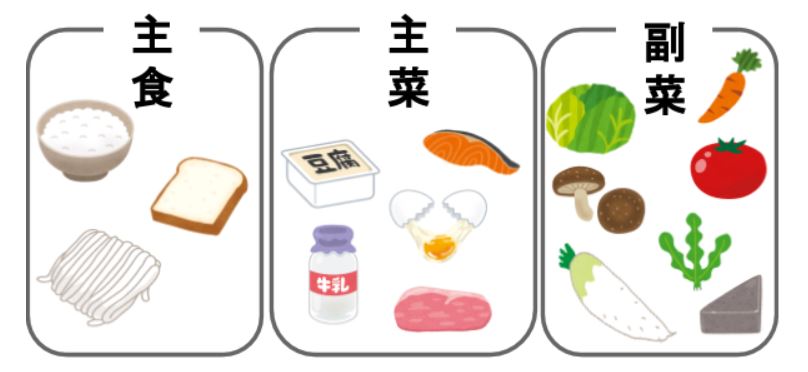

基本の① 主食・主菜・副菜を揃える

主食とは、

ご飯・パン・麺などのことです。主にエネルギーの素になります

主菜とは、

肉、魚、卵、大豆製品のことで。主に身体を作る素になります。

メイン料理にはならないかもしれませんが、栄養成分としてはここに乳製品も含まれてきます。

副菜とは、

野菜、キノコ、海藻、こんにゃくなどのことです。主に身体のバランスを整える働きをしてくれる成分を多く含むものです。

この3種類を組み合わせて食べることで色々な栄養素を一緒にとることができ、身体を作ったり、調子を整えたりと様々な代謝がスムーズに行われるようになります。

基本の② 量の割合も大事

お弁当箱をイメージすると分かりやすいかもしれません。

通常は主食:主菜:副菜=3:1:2

減量している方は、副菜を多めにしましょう。低カロリーにしても腹持ちがよく、満足感が得られます。(主食:主菜:副菜=1〜2:1〜2:3)

家にいて時間を持て余してしまう方、レパートリーが底をついてきた方、いつもと違った料理にチャレンジしてみませんか?レシピを紹介したサイトもたくさんあります。ぜひ活用してみましょう。

※食事制限がある方について

疾患があり、塩分やエネルギーなど制限がある方は、制限項目にも注意してご利用ください。医師や管理栄養士に相談できる環境であれば、相談してください。

※食材について

スーパーに行っても売り切れている物も多く、レシピ通り揃わない、そもそも外出自粛なのでレシピ通りの食材を探し回るなんてできないと思う方も多いでしょう。(もちろんレシピに忠実な方が美味しく出来上がると思いますが、)全く同じ食材でなくても大丈夫です。

しめじがないな→えのきでいか、キャベツがないな→もやしでもいっか

とういう具合に同じような仲間ならきっと大丈夫。あまり厳密に作ることを考えず、レシピは参考にする程度で、冷蔵庫にある野菜や調味料を入れてみましょう。意外と美味しくできるかもしれませんよ。

また、いつも買う食材がなければ、普段買わない食材を買ってみるのもいいかもしれません。いつもと違う栄養素、食材、料理を身体に取り入れるチャンスです。

管理栄養士

青山

患者様のご家族よりお手紙をいただきました~ファミリークリニック品川~

こんにちわ。

ファミリークリニック品川 相談員の中川です。

先月当院にてお看取りをさせていただいた患者様のご家族様よりお手紙をいただきました。

訪問診療、訪問看護、訪問リハビリにて1年近く密に関わらせていただき、とてもやさしい患者様、ご家族様に私たちスタッフはいつも癒されておりました。

ご冥福をお祈りいたします。

お手紙画像掲載のご了承をいただきました。素敵なお手紙をありがとうございます。

ファミリークリニック品川

中川

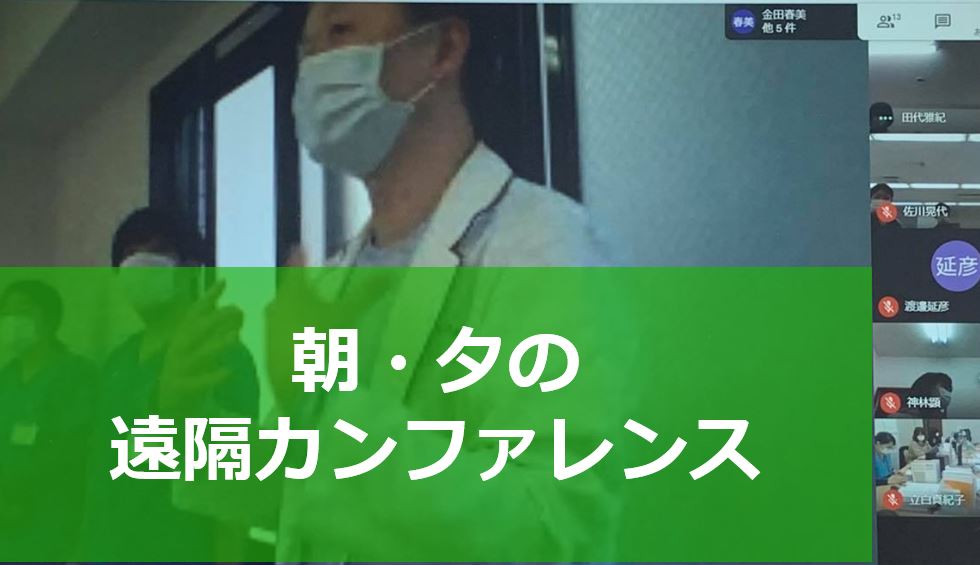

遠隔カンファレンスの取組み

こんにちは経営推進部の毛塚です。

本日は複数事業所を繋ぐための遠隔カンファレンスの取組みをご紹介いたします。

この取組みは先日よりご案内している(当法人における新型コロナウイルス感染症対策について)の中で、密集の状態を避けるため、一部職員のテレワークや分散勤務、直行直帰勤務にも役立っています。

10ヶ所以上に分散して、遠隔カンファレンスを実施しています

当法人はクリニックとして蒲田、品川の2施設、訪問看護ステーションを1施設、計3施設を運営しております。

複数事業所があることは患者様や地域の関係者様とすぐに顔の見える関係が作れるという点で良いことですが、スタッフ同士が毎日顔を合わせることはできません。

地域の方々へいつでも駆け付けられる距離にいたい…

だけどクリニック内の他職種連携も強化したい…

そんな悩みを解決してくれるひとつの手段として

「Google Hangouts meet」を用いた【 遠隔カンファレンス 】を行っております。

〇遠隔カンファレンスのメリット

・スタッフ同士が顔を合わせて会話ができる。

・電話やメールだけでは伝わりにくいことを、同じ画面を共有して会話ができる。

・場所に囚われないため、外出先からでも参加できる。(社用支給のPC、スマートフォンのどちらからでも参加可)

今後も様々な手段をとって院内での情報共有を活性化し、地域の皆様に安心を届けられるよう努めてまいります。

経営推進部

毛塚

当法人における新型コロナウイルス感染症対策について

平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。新型コロナウイルス感染症の影響で大きく変化する中、今後の拡大防止につながりますよう当法人の取組みをお知らせいたします。

本取組みを遵守しつつ、原則通常通りの訪問医療(訪問診療・訪問看護等)をご提供いたします。

1.密集の状態を避けるため、一部職員のテレワークや分散勤務、直行直帰勤務を行っております。

2.出勤する全ての職員対象にマスクの着用、検温と問診(感冒症状の有無)を行っております。

3.アルコール手指消毒が不足しているため、訪問先の自宅等では診察前後の手洗い場の提供をお願いします。(ペーパータオルを持参します)

4.発熱している場合、感冒症状(咳、鼻水、のどの痛みなど)がある場合は飛沫感染予防として、マスクの着用をお願いします。診察の際は部屋の換気を良くし、一定の距離を置いて診療を行います。職員との会話は必要最小限とさせて頂いております。

5.症状に応じて、手袋・ガウン・ゴーグル等を装着して診療を行います。その際に発生した医療廃棄物(ゴミ)は自治体の指示に従い自宅での処分をお願いすることがあります。

なお、新型コロナウイルス感染症の疑いがあると医師が判断した場合は、診察・検査を行うことができません。最寄りの保健所あるいは厚生労働省都道府県の電話相談センターに電話で相談し、指示を受けていただきます。

6.衛生材料(ガーゼ、アルコール綿など)の流通に障害が発生しています。当院より定期的な衛生材料の支給を受けている患者様におかれましては、欠品により支給制限等を行う可能性があります。大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご容赦いただきますようお願い申し上げます。

7.すでに当院のかかりつけ患者であって、新型コロナウイルスと診断された患者様、濃厚接触者となった患者様に関しては、在宅療養を継続する場合であっても当法人の全ての訪問医療(訪問診療・訪問看護等)を一時中止します。

8.当法人の職員が新型コロナウイルスと診断されるか濃厚接触者となった場合は保健所等の指示に従い訪問医療を一時中止する可能性があります。

ご理解とご協力のほど、何卒宜しくお願い致します。

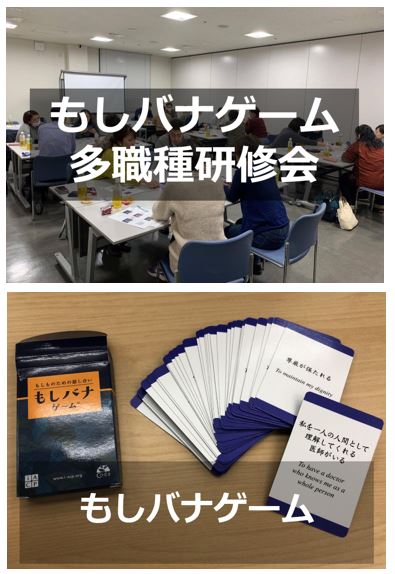

【理事長インタビュー】〈もしバナゲーム〉を利用したACP研修会の開催

こんにちは、事務局長の清水です。

本日はACP(Advance Care Planning)についてお話を伺っていきたいと思います。

—————————————————————

伊谷野:

本日のテーマはACPについてですね。

ーーーーはい。まずはACPとは何かという点から教えてください。

伊谷野:

ACP(Advance Care Planning)とは、

将来の変化に備え、

将来の医療及びケアについて、

患者さんを主体に、

そのご家族や近しい人、医療・ケアチームが、

繰り返し話し合いを行い、

患者さんの意思決定を支援するプロセスのことを言います。

厚生労働省が「人生会議」と名称付け、2019年11月に啓発用ポスターを作製したことで話題になったことも記憶に新しいのではないでしょうか。

誰でも、いつでも、命に関わる大きな病気や怪我をする可能性があります。

そのため、自分自身で前もって考え、周囲の人たちと話し合い、本人が望む医療やケアのことを共有することが重要です。

そして、心身の状態に応じて意思は変化することがあるため、何度でも繰り返し考え、その話し合いを重ねる過程を大切にしていきましょうという取組みになります。

ーーーーなるほど、概念を理解しました。その活動のひとつとして〈もしバナゲーム〉があるということでしょうか。

伊谷野:

そうですね。

当院のACPの普及活動のひとつとして、〈もしバナゲーム〉の勉強会への参加があります。

他の医療機関が開催した会に参加させていただいたこともありましたし、当院主催で地域の医療介護事業所向けに〈もしバナゲーム〉を用いたACP勉強会の開催もしました。

そのときの参加者の職種は、看護師とケアマネジャーが多かったですね。

参加者からは「〈もしバナゲーム〉を利用する事で自らを振り返る良いきっかけになった。」「是非担当の患者さんや家族とこの〈もしバナゲーム〉を使いたい。」という嬉しい声をいただきました。

ーーーー今後の活動で考えていることを教えてください。

伊谷野:

地道ですが、まずは地域の医療・介護職を中心にACPを身近に感じ、少しでも知ってもらう事が目的ですね。

〈もしバナゲーム〉がきっかけになればと少数や複数グループの実施など、大小で勉強会を開催していきたいと思います。

地域の居宅介護事業所や訪問看護ステーションなどからも各事業所のスタッフの間でゲームを行いたいとご希望がありましたので順次開催していきたいです。

医療職・介護職スタッフの間で〈もしバナゲーム〉を利用したACPが浸透することで、いずれそのスタッフと関わりのある地域の住民の方々に広く浸透することを期待しています。

医療・介護の現場においてACPはまだあまり実施されていないと言われています。

時間的制約がありつつも、どのように実践していくかという取組みは意義があると思っています。

また当院の在宅緩和ケアセンター長である田代医師より「がん終末期の患者さんに対してACPを実施することはなかなか難しい。他の医療機関の事例も極端に少ない」という意見もありました。

在宅緩和ケアを受ける段階は、時期として遅すぎるのではないかという意見もあり、たしかにACPを行うタイミングを見極めることに課題があると思います。

ACPは大切な取組みであることに間違いはありませんので、早いタイミングで実施していくことも重要です。

そのきっかけとして〈もしバナゲーム〉はゲーム感覚で気軽に実施でき、地域社会にACPを普及させるツールとして非常に有用な手段です。

これからも終末期医療を行う上でACP(Advance Care Planning)により事前に本人の意思表示することがますます重要になってくるといえます。

患者さんの人生観や価値観、希望に沿った、将来の医療及びケアを具体化することを目標に、より良い終末期医療を実践するため〈もしバナゲーム〉を活用してACPの普及を試みていきたいと思います。

—————————————————————

本日のインタビューは以上です。

▼在宅緩和ケアセンターへのお問い合わせはこちら

医療法人社団 双愛会

事務局長 清水 雄司

y.shimizu@twinheartmedical.com

もしバナゲームの研修会を開催いたしました。

こんにちは、事務局長の清水です。

先日、もしバナゲームの研修会を開催いたしました。

なぜ取り組んだかという点については、理事長の伊谷野にインタビューをしていますので、

ぜひこちらの記事をご覧ください。

当日は理事長 伊谷野と在宅緩和ケアセンター長の田代も参加して、

看護師さんやケアマネジャーさんとわいわいと進めることができました。

皆さんに感想を聞いてみると、意外と気づいていなかった自分の価値観に気づけるそうです。

改めて自分たちの仕事が好きだと再認識したという人も!素敵です。

ちょっとした時間にできる点が魅力のゲームになりますので、今後も定期的に開催していければと思います。

▼もしバナゲームにご興味のある方はご連絡ください。ぜひ多職種でやってみましょう

医療法人社団 双愛会

事務局長 清水 雄司

y.shimizu@twinheartmedical.com

🍙栄養豆知識〜『リハビリテーション栄養』研修報告〜🍙

ファミリークリニック 管理栄養士の青山です。

先日、在宅栄養管理学会 東北・関東・甲信越ブロック研修会に参加してきました。

内容が盛りだくさんでしたが、今回はリハビリテーション栄養についてご紹介します。

【リハビリテーション栄養】

リハ栄養とは栄養状態も含めて国際機能分類(ICF)という評価法で評価を行ったうえで、障害のある方や高齢の方の機能・活動・参加を最大限発揮できるような栄養管理を行うことです。

難しい定義や評価は専門家に任せるとして、、、今回はリハビリと栄養の関係を知っていただけたらと思います。

歩けなくなったから、転びやすくなったから運動(リハビリ)をしなければと考える方は多いと思います。

でも、運動だけすればいいのでしょうか?

歩けないなど、今までできていたことができなくなるには必ず何か原因があります。その原因は1つとは限りません。歩けないから運動をすれば歩けるようになる、そう単純なものでもないのです。

歩けなくなった原因がなにか病気によるものなのか、そこに栄養不足(栄養障害)はないのか確認する必要があります。

栄養が足りていない状況で運動(リハビリ)を行うと、人の身体は自分の筋肉を壊してエネルギー源に換えます。筋力をつけようと頑張れば頑張るほど筋力が落ちてしまうということです。

では、安静にしていれば筋力は戻るのかというと、それも違います。

高齢者の場合は、加齢とともに何もしなくても1年に1%ずつ筋肉が落ちます。

1日中寝てると1%の筋肉が落ちます。1週間寝たきりになると7年分の筋肉を一気に失うということです。筋肉を作る能力も加齢とともに低下してしまうため、高齢の方が失った筋肉を取り戻すにはより長い時間がかかってしまいます。

運動(リハビリ)だけをやってもダメ、寝ているだけはもっとダメ。

ではどうしたら・・・。

栄養強化をしながら運動(リハビリ)を行うことが大切ということです。

リハビリを効率的に行うために必要な栄養とは、エネルギーと蛋白質!

蛋白質はいろいろな食品に含まれますが、量をたくさん食べることが難しい場合は、特に蛋白質を構成するアミノ酸のバランスの良い食品がおすすめです。

卵や鶏肉、牛肉、豚肉、鮭、まぐろ、アジ、牛乳など。

蛋白質だけでは不十分。

最初にエネルギー源になるのは糖質です。

十分なエネルギーがあるからこそ筋肉が作られていきます。

しっかりご飯も食べましょう!!

体調や病気の状態によっては蛋白質もご飯も

食べ方に注意する必要があります。

そんなときには、ぜひ先生や栄養士に相談してみましょう。

管理栄養士

青山

医事課ブログ~2020年度 診療報酬改定~

こんにちは 医事課の船生です。

先日2020年度の診療報酬改定が発表されました。

2年に1回のこの診療報酬改定時期は、どこの医事課もフル稼働で算定要件の確認作業に追われている日々です。

ただし、今回はコロナウイルスの影響で診療報酬改定講習会が次々と中止になり、WEB配信での確認作業となっています。

その為、講習会時に配られる白本等が手元にないために苦労している状況ですが、

どこの医療機関も同じ状況なので、なんとか感染拡大がこれ以上広がらないことを祈りつつ、 当院でも感染防止に努めながら4月の診療報酬改定に向け、準備をしていく所存です。

医事課課長

船生